湿地帯生物としてのウナギという魚の魅力

ニホンウナギの幼魚(福岡県産)

私は日本列島の湿地帯とそこに暮らす生き物が大好きである。分け隔てなく愛している。最近はドジョウにとり憑かれてドジョウの研究ばかりしているが、ドジョウと同様ににょろにょろとした底生魚であるウナギは特別に好きな部類だ。ウナギは日本中のほぼすべての人が知っている有名な魚であるものの、湿地帯(※)生物としての魅力はほとんど知られていないと感じている。昨今ウナギが激減していると散々叫ばれながら、実際のところ保全がまったくうまく進んでいかないのも、食料としてのウナギとしか捉えていない人が多いからなのではないだろうか。ウナギの本質は、かば焼きではない。生きた魚である。そこで、本稿では湿地帯生物としてのウナギという魚の魅力を、分布・形態・生態の観点から解説したいと思う。

(※なお、湿地帯とは河川、沼沢地、氾濫原、水田、ため池、用水路、干潟、水深6mより浅い沿岸域のことをいう)

どこにいる?:分布

ウナギ、ウナギと一緒くたに呼ばれているウナギであるが、日本列島に自然分布するウナギは3種いる。今回の主役であるニホンウナギ:Anguilla japonica 、それから南西諸島の渓流域でよく見かけるオオウナギ:Anguilla marmorata 、さらに第3のウナギとして2000年に彗星のごとく記録されたニューギニアウナギ:Anguilla bicolor pacifica である。このウナギ類3種の国内での分布域を見てみると、オオウナギは主に本州・四国・九州の南部から南西諸島、ニューギニアウナギは主に九州南部から南西諸島にそれぞれ分布域をもつが、ニホンウナギは北海道南部から南西諸島まで広く分布する。この「日本中に分布する」という点は淡水魚としては珍しく、実に魅力的である。

ニホンウナギ(大分県産)

オオウナギ(与那国島産)

ニューギニアウナギ(西表島産)

日本産ウナギ属3種の顔。ニホンウナギとニューギニアウナギには目立つ斑紋がないが、オオウナギには目立つ斑紋がある。また、ニホンウナギとオオウナギの背鰭の開始位置は臀鰭(しりびれ)の開始位置より前方にあるが、ニューギニアウナギでは背鰭と臀鰭の開始位置はほぼ同じである。

どんなかたち?:形態

次に形態を見てみよう。ニホンウナギはその見た目と質感がとても変わっている。あのような細長くぬるぬるとした淡水魚は日本列島にはあまりいない。その細長さや粘液の量はドジョウをも凌駕している。私が主に調査を実施している九州では、およそ180種類の淡水魚の記録があるが、純淡水域で見られる種類でニホンウナギと同様の細長くぬるぬるとした魚類は外来種のタウナギ及び円口類のスナヤツメのみである。また、ニホンウナギは鰭(ひれ)もすごい。頭の後方に1対の胸鰭があるのは普通であるが、腹鰭は存在せず、背鰭と尾鰭と臀鰭(しりびれ)がひとつながりになっている。このような鰭をもつ淡水魚は九州ではウナギ類のみである。この体型、鰭の配置は魚好きにはたまらない魅力を放っていると言えよう。

九州でみられる細長くぬるぬるした淡水魚類。上からドジョウ、タウナギ、スナヤツメ(いずれも福岡県産)

調査中に出会った大きなニホンウナギ。何年生きた個体だろうか? 顔がかわいい

どんな生きざま?:生態

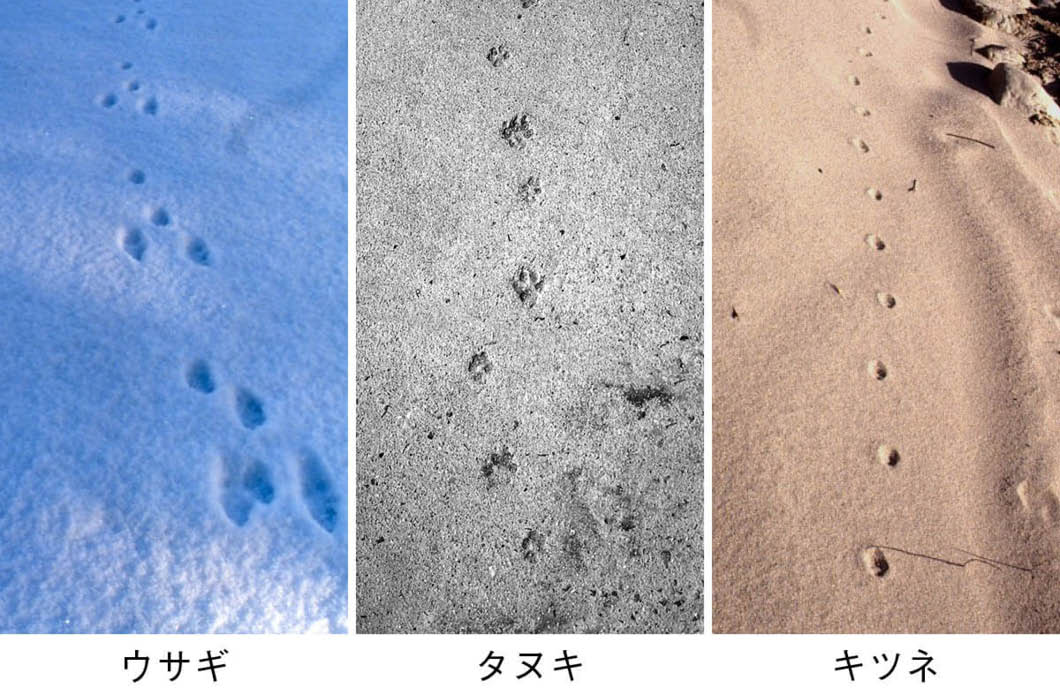

最後に生態である。ニホンウナギはその生態も際だって特異である。近年の研究でついに明らかにされたニホンウナギの産卵場は、日本列島からおよそ2,500キロメートル南方のマリアナ諸島西方海域だという。そこまで産卵に行くのもどうかしているが、生まれた稚魚がそこから日本列島まで泳ぎ着く(もしくは流れ着く)というのもどうかしていると言えよう。魚類の生活史として魅力にあふれすぎている。また、日本列島にたどりついたニホンウナギがどのようにして暮らしているのかは未だ不明な点が多いが、おおよそ河口や内湾で暮らすもの、川を遡上するもの、川の周囲の水路や池沼で暮らすもの、に分かれるようである。これもおかしい。ふつう淡水魚類は、それぞれ大まかに好みの環境が決まっている。すなわちタカハヤやカワヨシノボリは上流に、オイカワやカマツカは中流に、ヌマムツやツチフキは下流や周辺水路に、クロダイやマハゼは河口に、ムツゴロウは干潟に、といった具合である。しかし、実際に調査をしているとわかるのだが、ニホンウナギはこうした法則性を無視して上流から下流、河口、周辺水路、池沼や干潟などあらゆる湿地帯で採集されるのである。こんな魚は他にいない。これは実に魅力的である。

様々な場所で採れるニホンウナギ。上から上流、中流、河口。いずれも福岡県内

ニホンウナギのレッドリストのランクの妥当性

このように、ニホンウナギという魚が日本の淡水魚の中でかなり特異で、その分布、形態、生態いずれの観点からもきわめて魅力的な魚であることがおわかりいただけたと思う。

ところがこれほどまでに魅力的なニホンウナギは残念ながら絶滅の危機にあり、2018年現在、環境省版のレッドリストで絶滅危惧IB類に選定されている。これはカワバタモロコやイシドジョウと同程度である。こういうことを言うと「淡水魚に詳しい人」には違和感があるかもしれない。「そんなに少ないか?」と。確かに九州全域におけるカワバタモロコの生息河川は5水系、イシドジョウは4水系であるのに対して、ニホンウナギは福岡県内だけで少なくとも50水系以上での生息を確認している。また、ニホンウナギのかば焼きをお店で見ることも、生きた個体を野外で見ることも、それほど難しくない。絶滅の危機にあるとは考えにくいという結論に達する人も多いだろう。しかし、私自身はこの評価は妥当と考えている。

ニホンウナギのレッドリストのランクの妥当性は、「本来の個体数からの減少率」という観点から見ればよく理解できる。四万十川の川漁師である山崎武氏が執筆した『四万十 川漁師ものがたり(同時代社)』という本には「河底をのぞくと二、三メートルの深さの処に撒きちらしたほど多くのウナギがみられた」、「(シラスウナギが)五十センチメートルぐらいの幅で白い布でも引きずるように大群で遡上したものである」といった衝撃的な記録が残されている。私も調査中に「かつては水中の石垣のすべての隙間からウナギが顔を覗かせていた」という話を地域の古老から何度か聞いたことがある。つまり、「ものすごくたくさんいる」のがニホンウナギの本来の姿であり、現在の「そこそこいる」という状況はすでにかなり異常な事態なのだ。実際に、シラスウナギ(ウナギの稚魚)の漁獲量データもそれを裏付けている。漁業者や需要の減少を割り引いても減りすぎである。

ニホンウナギはその産卵生態がほとんど不明である。例えばの話であるが、雌雄それぞれ100万匹以上が産卵場所に集合しないとうまく繁殖できないという生態であったならば、90万匹ずつ生き残っていたとしても再生産が不可能になり、ある個体数を割った途端にまったく繁殖できなくなる可能性も考えられるのである。つまり、一般的な淡水魚であるオイカワやカマツカの1000匹とニホンウナギの1000匹は、同じくらいの個体数がいたとしても、その意味あいがまったく異なるのである。したがって、激減は明らか、産卵生態は不明、この2点をもってして、絶滅危惧IB類にランクづけ保全対象種として扱うことは十分に根拠のある話なのだ。

美しい水底から顔を出すニホンウナギ(宮崎県にて)

ウナギを絶滅させないために必要なこと

それでは、ニホンウナギの絶滅を回避するためには何をすればいいのだろうか? 広域分布種であり、産卵生態も不明であり、即効性のある対策としてとれる手段は少ない。そのような状況の中でもっとも効果が期待できるのは、「厳密な資源管理」と「生息環境の再生」の2つを強力に推進することだと私は考えている。特に後者においては、河口干潟の再生、河川上流から海域までの縦方向のつながりの再生、さらに河川と周辺水路・池沼の横方向のつながりの再生、の3点が重要である。ニホンウナギは肉食魚であり、日本列島のあらゆる湿地帯において頂点に近いところに位置する高次の捕食者である。餌となる多様な生物がウジャウジャといるような湿地帯の再生、すなわち日本列島のあらゆる湿地帯の再生が、ニホンウナギの再生に直結することになるだろう。

こんなにも個性的で魅力的な魚が、未来永劫日本列島の湿地帯からいなくなってしまうのは実に悲しい。21世紀に生きる我々には、ここでニホンウナギを絶滅させずに100年後、200年後に引き継ぐ義務がある。ぜひとも一度立ち止まって、この魅力的な魚の絶滅を回避するためにできることを、それぞれの立場で考えてみて欲しい。そして、そのための第一歩として必要なのは、生きた湿地帯生物としてのウナギという魚の魅力を知り、深く愛することであるのは間違いない。

Author Profile

中島 淳

1977年生まれ.東京都出身,福岡県在住.九州大学大学院生物資源環境科学府博士後期課程修了.博士(農学).日本学術振興会特別研究員PD(九州大学工学研究院)を経て,現在は福岡県保健環境研究所研究員.特に好きな生き物はカマツカ,ドジョウ,ゲンゴロウ,ヒメドロムシ.著書に『湿地帯中毒:身近な魚の自然史研究(東海大学出版部)』,『日本のドジョウ 形態・生態・文化と図鑑(山と渓谷社)』、『ネイチャーガイド日本の水生昆虫(文一総合出版)』。

個人web サイト:http://kuromushiya.com/koushiki/top.html