マダニに咬まれた! 生物の視点で考えるマダニ対策

生き物を探しに野山に行くことの多いこの季節、対策を考えておきたいのがマダニ。マダニに咬まれるとどうなるのか? そして、どんな生態をもつ生き物なのか? サイエンスライターの保谷彰彦さんが、体験談をふまえて解説します。

意外! 咬まれても痛くない

今から20年ほど前に北海道の山中でマダニに咬まれたことがある。それは、1週間ほどかけて、ある植物を探していた時のことだ。数カ所で植物を採集するために、深い藪(やぶ)の中に分け入ることもたびたびあった。一連の採集をすべて終えて、温泉でくつろいでいると、左上腕内側の皮膚の柔らかい部分に、黒ずんだ、ぼってりとした粒状のものがあることに気付いた。何だろう? できもの? 異物? 少し不安な気持ちになりながら、丁度、腕の見えにくい部分にあるので、恐る恐る鏡をのぞく。

しばらくして正体がわかった。血を吸って体が大きくなったマダニだ。藪の中でマダニに咬まれたことはすぐに想像できた。皮膚に食い込む姿にギョッとするも、痛みやかゆみはない。しかし、がっちりと咬まれていて、強く引っ張っても皮膚から抜けない。ライターの火であぶるとよい、線香などの煙でいぶすとよいなどと聞き、試してみたがダメ。時間が経てば自然にとれるよ、とも言われたが、マダニに咬まれたまま過ごすのは耐えられそうにない。そうして、しつこく引き抜こうとしているうちに、とうとう胴体がちぎれてしまい、マダニの体の一部分が皮膚の下に残った。後日知ることになるのだが、これは悪い対処法とされる。その理由は、後ほど説明したい。

結局、マダニの残骸は、札幌市内の病院で摘出してもらった。その時の傷痕は、今も左腕に残る。当時、マダニ対策をあまりしていなかったことが悔やまれる。その一方で、マダニの暮らしぶりや、マダニが媒介する感染症の恐ろしさを学ぶよいきっかけになったと、傷痕を見ては強がってみる。

ダニとは?

ダニは小さいので、どうにも正体がわかりにくい。そこで、まずはダニという生き物について簡単に触れたい。

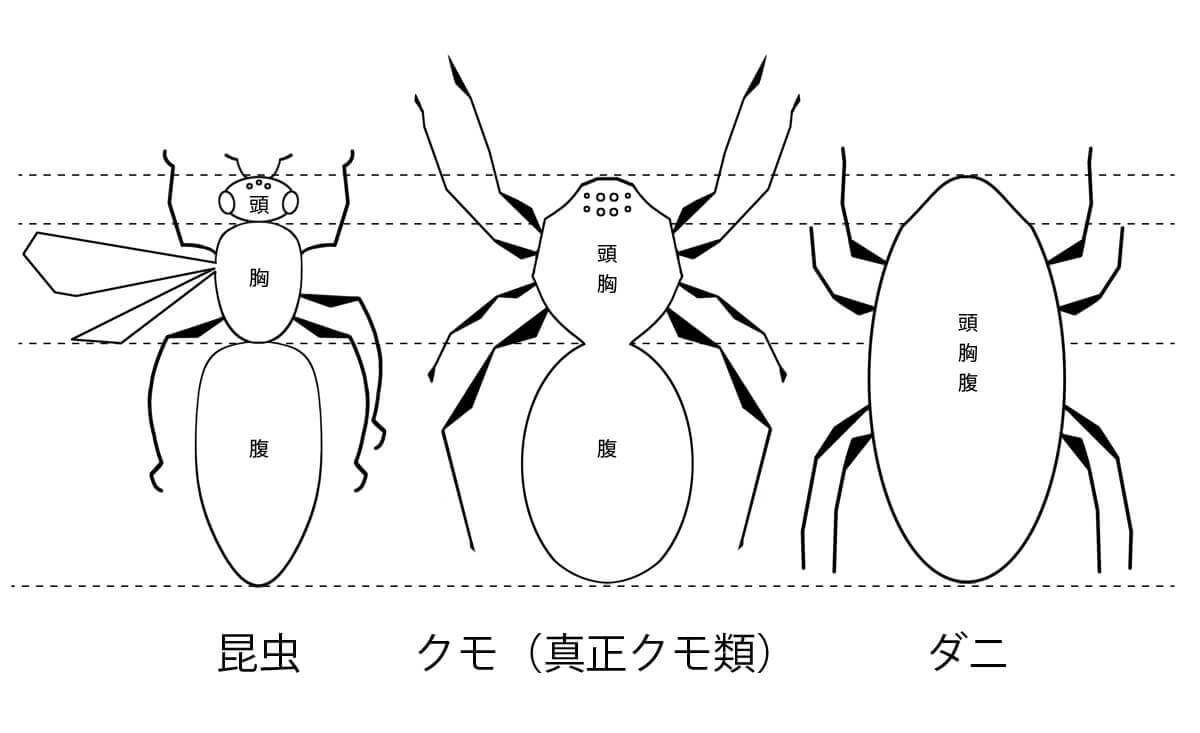

ダニは昆虫に似ているが、昆虫ではない。それは体のつくりを比べるとわかりやすい。昆虫には、例えば、ハチ、チョウ、コウチュウなど、いろいろな種類があるが、基本的な体のつくりは共通している。それは、頭部、胸部、腹部に分けられ、足が6本、翅が4枚(2対)、1対の複眼があるという点だ。

一方、ダニの体は、基本的に頭・胸・腹部が完全に融合して一体化している。幼虫で脚が6本、若虫と成虫で8本ある。一部のものを除いて眼がない。触角や翅もない。ついでに、多くは0.5mm前後と体が小さいことも特徴の1つとなる。

クモはどうだろうか。体のつくりは、頭部と腹部の2つにわかれている。脚が8本あり、目はいくつもあるように見える。例えば、単眼という、昆虫とは違うつくりの眼が2列ならんでいるような種もある。どうやら、ダニはクモでもないらしい。

このように体のつくりから、ダニは昆虫やクモとは異なるグループだとわかる。実際には、ダニはクモに近い生き物であることが、近年のDNAによる研究からも確かめられている。

図1 昆虫、クモ、ダニの体のつくり ダニが昆虫やクモとは異なるグループの生き物であることは、それぞれの体のつくりを比べるとわかりやすい。(参考資料[1]を元に作成)

ダニの中のマダニ

ダニにも、いろいろな種類がいる。世界には5万5,000種ほどのダニが知られているが、実際の種数はそれよりはるかに多くなると予想されている。何しろ小さい生き物だし、研究者の数も限られているし、となると未知の種が多いだろうなと想像してしまう。ちなみに、日本には1,800種ほどのダニ類が生息している。

ダニは種数が多いだけでなく、その暮らしぶりもさまざま。例えば、森には種類豊富なダニがいて、落ち葉などを食べるダニがいる。そのおかげで豊かな土が作られているほどだ。他にも、昆虫やクモなどを食べるダニ、葉を食べるダニ、菌類を食べるダニなどがいる。池や海岸に生息するダニだっている。その一方で、ヒトに害を与えるダニもわずかにいて、その代表選手がマダニ類だ。

日本には47種のマダニ類が生息している。マダニは全種が、哺乳類や鳥類、爬虫類などから血を吸って生きている。そのうち、ヒトの血を吸うマダニは20種ほどと見積もられている。特に、ヒトの血を吸うことが多いのが、マダニ属のヤマトマダニ、シュルツェマダニ、タネガタマダニ、およびチマダニ属のフタトゲチマダニ、キチマダニの5種とされる。

このようにしてみてくると、日本では、ダニ全体のうち、ヒトの血を吸うマダニは約1%ほど。残りの大部分はヒトに害を与えることなく暮らしている。マダニを憎むあまり、十把一絡げにダニを厄介者扱いしてはいけない、と思う。ダニといっても、いろいろなのだ。

マダニの生活

ダニは小さな生き物で、まだ未解明の部分が多く残されている。その中で、マダニはヒトや家畜に害を与える厄介者であること、ダニの中でも体が大きめであること、かつ種数が限られていることなどから、比較的研究が進んでいるという。それでは、マダニの暮らしぶりからみてみよう。

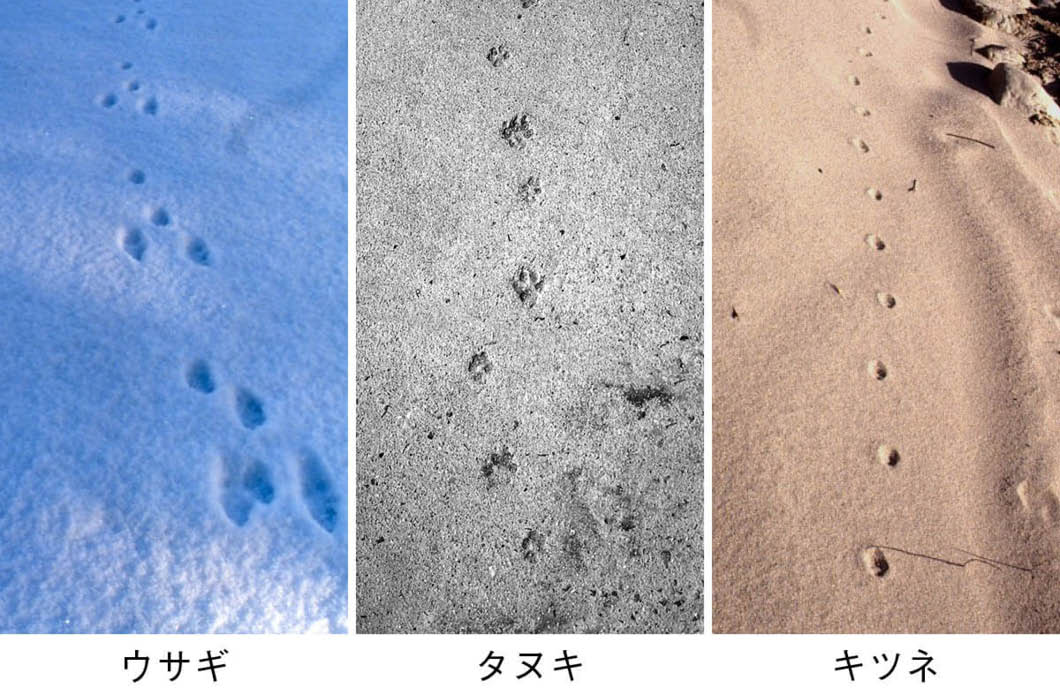

マダニは、主に草むらに生息している。例えば、山あいの草むらだけでなく、民家の裏山や田畑の周辺などの草むらなどにもいる。特に、シカやイノシシ、ノウサギなどの野生動物が出没するような環境には多くいる。一度痛い目にあってからというもの、筆者は自然豊かな風景をみたら、マダニがいるかもしれないと用心している。

吸血しようとするマダニは、主に草の葉などでじっと待機していて、近くを通りかかった哺乳類などにくっつく。たまたまヒトが近づけば、ヒトにつく。ただし、マダニは飛んだり跳ねたりはしないので、待機している葉から落ちるようにして動物にくっつく。

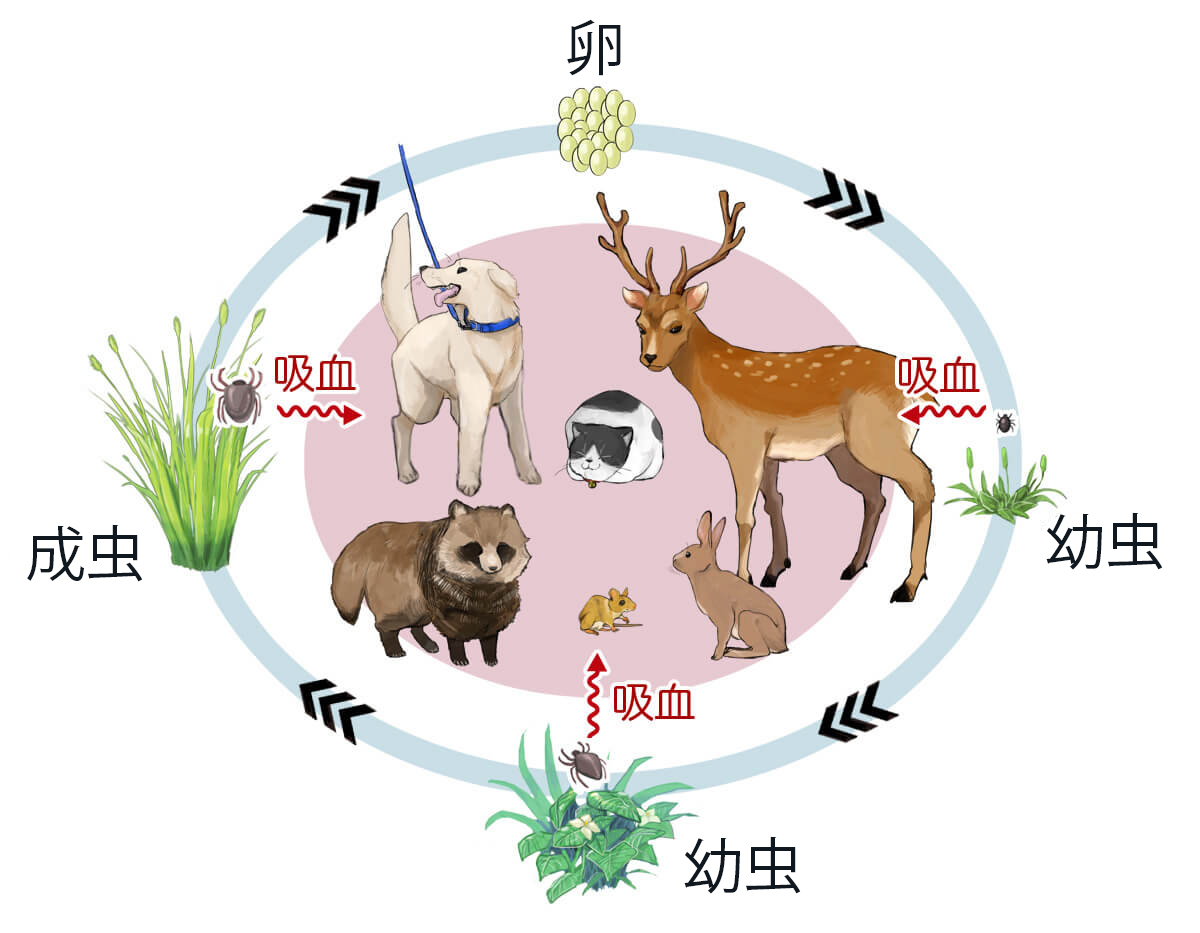

では、なぜマダニは血を吸うのだろうか? マダニが吸血するタイミングは、その一生の中でも決まっている。いつでも吸血するわけではないのだ。マダニは、卵から幼虫、若虫(わかむし)を経て成虫になる。多くのマダニは、幼虫、若虫、成虫の各ステージで1回ずつ、生涯で3回だけ吸血する。1回の吸血で十分な量の血液を得ると、宿主からポロリと離脱する。ここでの宿主とは、マダニが血を吸う動物のことを指す。地面に落ちた幼虫や若虫は脱皮して、吸血のために、再び草の葉などで待機する。つまり、マダニにとって宿主の血液は、成長や産卵のために必要な栄養分というわけだ。

自然環境下では、マダニは自力で水平方向にあまり移動しない。せいぜい数mとされる。ということは、宿主を探して移動することはできない。そのため、もし宿主となる動物が近くを通らなければ、マダニはやがて餓死することになる。このことから、少ないチャンスで確実に吸血しなくてはならないとわかる。思わず、マダニに感情移入しそうになるのは私だけだろうか。

図2 マダニの一生 マダニはふ化した後、幼虫、若虫、成虫と順に成長する。各ステージで1回ずつ吸血する。吸血できなければ餓死する。(参考資料[2]を改変)

図3 葉の上にいるマダニ(国立感染症研究所の衛生昆虫写真館(新館)ヤマトマダニ より)

ところで、先に紹介したように、マダニの大部分は眼をもたない。眼をもつ種でも、明るさがわかる程度といわれる。それならば、いったいどのようにして宿主が近づいてくるのを感じとるのだろうか? その答えは脚にある。マダニは第1脚末節にはハラー器官という特別な装置をもつ。この器官で、宿主からの炭酸ガスや臭気、アンモニア、熱などの刺激を感知すると考えられている。つまり、人間が近づいてくると吐いた息やにおい、体温で「何か来た!」とマダニは気づくのだ。実際に、左右の第1脚を持ち上げて、まるで阿波踊りでもするかのようにハラー器官をぶらりとさせながら待機しつつ、宿主の接近を感知すると、その方向へと前進するという。

次に、驚きの吸血のしくみをみてみよう。

吸血のしくみ

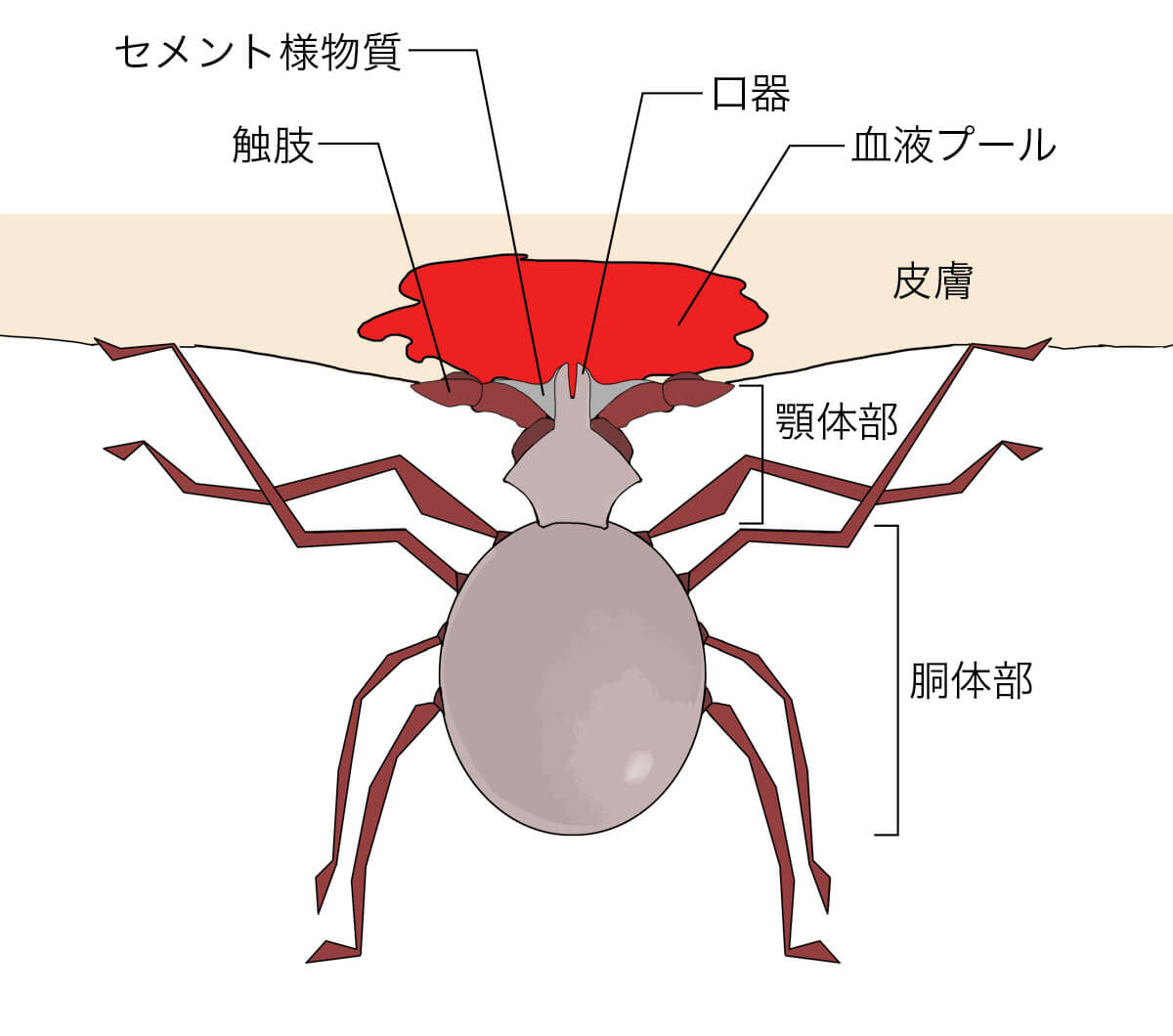

マダニは、ふつう長時間にわたって宿主の血液を摂取する。同じく吸血をする蚊の場合、その口器を皮下の血管に挿入し、数分間で十分な量を吸血する。一方、マダニの場合は、皮下の血管を壊して、真皮に血液を溜める血液プールを作り、そこから血液を吸い続ける。吸血の期間は数日から、種類によっては10日以上に及ぶ。想像すると、なんとも恐ろしい。具体的に、マダニの吸血のしくみをみてみよう。

チャンスをものにして、ヒトにたどりついたマダニは、体中を歩きまわる。そして、吸血しやすい皮膚の柔らかいところを探しだす。この時、なぜかマダニはヒトに感じとられることなく、皮膚の上を移動できる。そのヒミツは脚先の形にあるようだが、ここでは割愛したい。筆者も、マダニの移動にはこれっぽっちも気づかなかった。

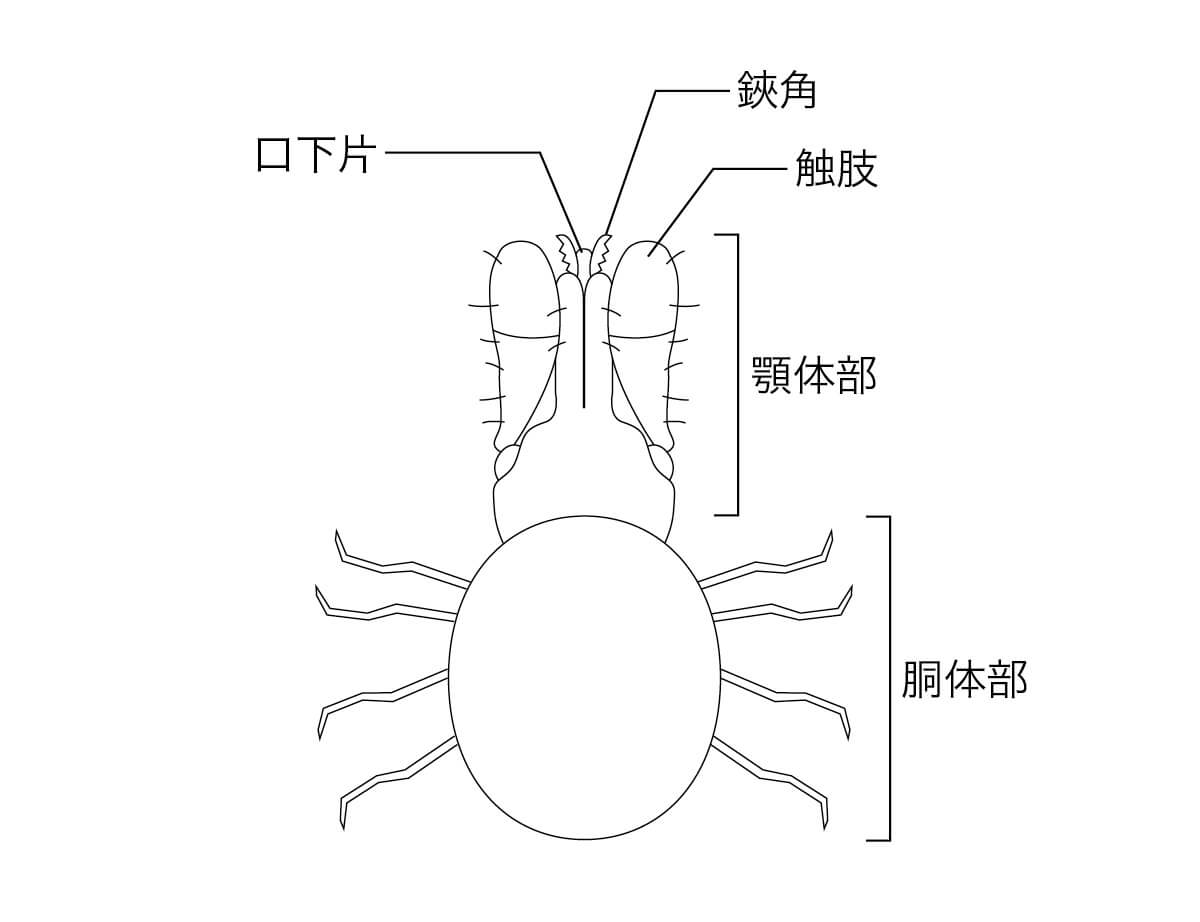

さて、触肢を使って吸血に適した場所を見つけると、触肢が左右に開く。すると、恐ろしげな口器が現れる。口器には、トゲがたくさんついた口下片(こうかへん)という突起物や、皮膚を引き裂く𨦇角(きょうかく)という構造物などがある。唾液に含まれる酵素で皮膚を溶かしながら、2本の𨦇角で皮膚を切り開き、口器全体を宿主の皮膚にゆっくりと差し込んでいく。そして血液を吸い上げる。口下片には多数のトゲがあるため抜けにくい。さらに、唾液と共にセメント様物質を分泌して、口器全体を皮膚に固定させる。こうして、吸血の態勢は整えられていく。しかし、それだけではない。

吸血中にさまざまな成分を含む唾液を分泌しているのだ。例えば、血液の凝固を防ぐ成分、血管を拡張させる成分、感覚を麻痺させる成分などなどが、唾液には含まれている。これらの成分により、真皮に血液プールが作られ、宿主に感づかれることなく吸血できるようになる。

図4 マダニの吸血のしくみ(参考資料[3]を改変) マダニは宿主の皮膚に口器を射し入れ、自らをセメント様物質で固定する。その後、宿主の血管が壊されて、皮下に血液プールがつくられる。この時、マダニの唾液に含まれる成分により血液は固まらないため、マダニは血液を吸い続けることができる。

図5 マダニの口器(国立感染症研究所の衛生昆虫写真館(新館)ヤマトマダニ より)

図6 マダニの口器(イラスト)。このイラストはマダニの背中側からみた時の様子である。胴体部はごく簡単に小さめに書いてある。

吸いあげた血液はマダニの体内で消化されて栄養分として利用される。とはいえ、吸血した血液のすべてを利用するわけではない。必要な成分だけを摂取して、水分や塩分などは宿主細胞へ唾液と共に吐き戻しているという。個人的には、あまり想像したくない現象である。

さらに、吸血が十分な量へと近づくと、セメント様物質を溶かす成分が分泌される。このようにして、マダニはたらふく血液を吸うと、宿主からポロリと落ちる。この時、マダニの体は数倍にも大きくなる。例えば、3〜5mmほどのマダニの体は、血を吸うと15mmにもなるという。種によっては体重が100倍以上になる例も知られている。

マダニがもたらす感染症

マダニに咬まれても痛くはないが、様々な病気をもたらすことがある。特に感染症には注意が必要とされる。マダニの唾液腺には病原体が潜んでいることがあり、唾液を通じて宿主へと運ばれることがあるからだ。

これまでに、リケッチア(真正細菌)による日本紅斑熱、スピロヘータ(真正細菌)によるライム病、ウイルスによるダニ脳炎など、マダニが媒介する、様々な感染症が報告されている。

これらのマダニ媒介性感染症に、近年になり新たな感染症が加わった。重症熱性血小板減少症候群という感染症で、略してSFTS (Severe Fever with Thrombocytopenia Syndrome)と呼ばれる。この感染症の原因となるのがSFTSウイルスで、2011年に中国で初めて報告された。症状としては、38℃以上の発熱、吐血、腹痛や血便などの消化器症状、全身の痛みや倦怠感などを伴い、血液検査では血小板と白血球が異常に減少する。致死率も高い。

この恐ろしい感染症が、日本でも相次いで報告されている。最初の報告は、2012年秋に山口県で起きたもので、50代女性が原因不明で死亡した症例とされる。2013年1月になり、厚生労働省は女性の死亡原因はSTFS感染によるものだろうと報告している。

2019年4月22日の時点では、23都道府県から合計402症例のSFTSが報告されている。詳細な疫学調査が2013年4月〜2017年10月の期間で実施されている。その中で、133例の患者情報に基づいた研究の結果、死亡36例(致死率27%)が報告されている(※1)。SFTSウイルスを媒介するマダニの種類ははっきりしないが、フタトゲチマダニやタカサゴキララマダニが疑われている。

現時点で、SFTSに対する特効薬は開発されていない。そのため、マダニに咬まれないように予防することが最大の防御法となる。

マダニの被害を避けるために

マダニの活動は、主に春〜秋に活発になる。この時期に、野外で活動するときには、くれぐれも注意したい。マダニの被害を避けるポイントは、国立感染症研究所のホームページなどに掲載されている(※2)。ここでは、注意すべき点をまとめてみよう。

1. マダニの生息環境を知り、なるべく近づかない。

2. 長袖、長ズボンを着用して肌の露出を少なくする。

シャツの袖口や首元、ズボンの裾からのマダニの侵入を抑える。

3. ディートやイカリジンといった成分を含む虫除けスプレーを使用する。

4. 上着や作業着は家の中に持ち込まない。入浴時には体にマダニがついていないことを確認する。

もしマダニに咬まれたら、早めに医療機関を受診することが勧められる。種によっては長い口下片をもっていたり、セメント様物質で固めていたりと、マダニは皮膚に強く咬みついているので、取り除くのは容易ではない。しかも、無理に抜き抜こうとすれば、病原体が人体に流入する可能性も高くなる。マダニの体がちぎれて口器が皮膚に残れば、化膿や結節の原因ともなる。これが、記事の冒頭でマダニを無理やり取るのを「悪い対処法」と記した理由だ。やはり完全に除去することが望ましく、その場合には外科的に除去するしかない。

実は、セメント様物質は口器を宿主に差し込んでから24時間で分泌されるという。そのため、咬まれてから24時間以内であれば、ポロリと抜き取れるかもしれない。しかし、そのような場合でも、数週間は注意深く体調の変化をチェックして、異変を感じたらすぐに医療機関を受診する必要がある。

マダニにとって吸血は飢餓との闘いでもある。そのため、マダニが宿主から吸血する仕組みは実に巧み。その奥深さに、深く感心させられるし、興味が尽きない。とはいえ、感心ばかりもしていられない。ヒトからすれば、マダニは病気をもたらす可能性のある危険な生き物なのだから。マダニについて正しく知ることは、マダニに潜む危険性から身を守るための最初の一歩となる。

主な参考資料

[1] 島野智之 『ダニ・マニア −チーズをつくるダニから巨大ダニまで−増補改訂版』 八坂書房 (2015)

[2] 国立感染症研究所 『マダニ対策、今できること』https://www.niid.go.jp/niid/ja/sfts/2287-ent/3964-madanitaisaku.html (2019)

[3] 辻尚利、藤崎幸蔵 『マダニの生存戦略と病原体伝播』 化学と生物 (2012)

[4] 青木淳一(編) 『ダニの生物学』東京大学出版会 (2011)

[5] 島野智之、高久 元(編) 『ダニのはなし』朝倉書店 (2016)

写真

国立感染症研究所 衛生昆虫写真館(ヤマトマダニのページ)

http://www.niid.go.jp/niid/ja/from-lab/478-ent/3682-ovatus.html

Author Profile

保谷 彰彦

東京大学大学院博士課程修了。博士(学術)。サイエンスライター。専門はタンポポの進化や生態。農業環境技術研究所、国立科学博物館植物研究部でのタンポポ研究を経て、企画と執筆の「たんぽぽ工房」を設立。現在、文筆業の他に大学で生物学の講義などもしている。著書に『タンポポハンドブック』(文一総合出版)、『わたしのタンポポ研究』(さ・え・ら書房)、『身近な草花「雑草」のヒミツ』(誠文堂新光社)など。新刊『有毒!注意!危険植物大図鑑』(あかね書房)発売中。

http://www.hoyatanpopo.com