編集部注目のクリエイター

魚譜画家・長嶋祐成

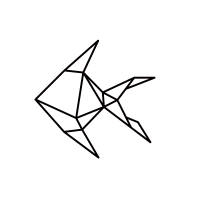

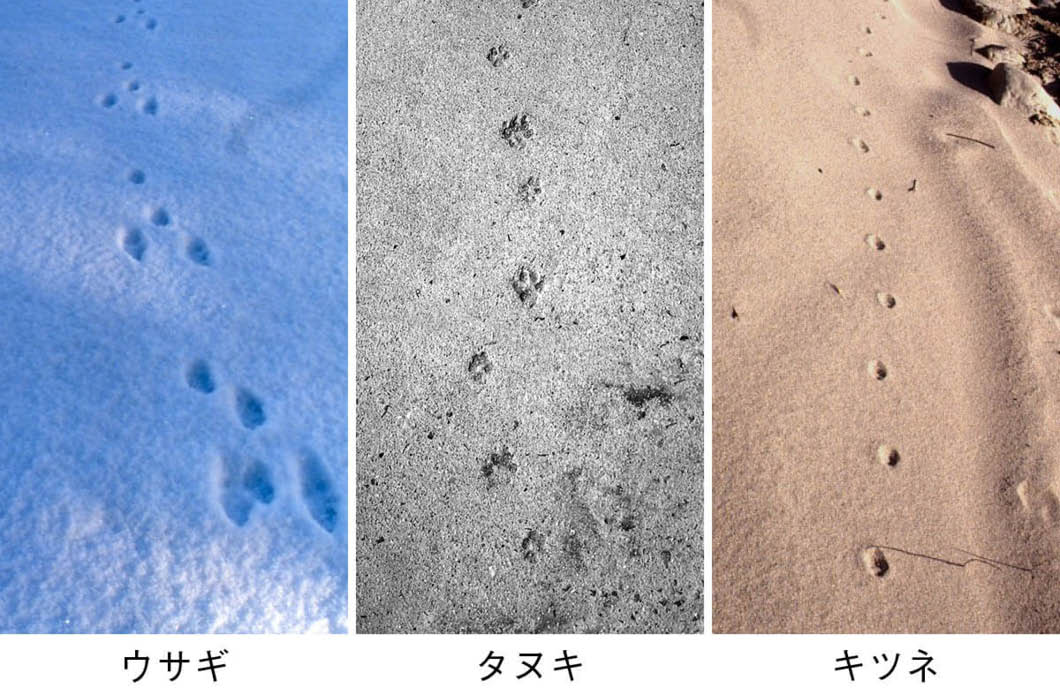

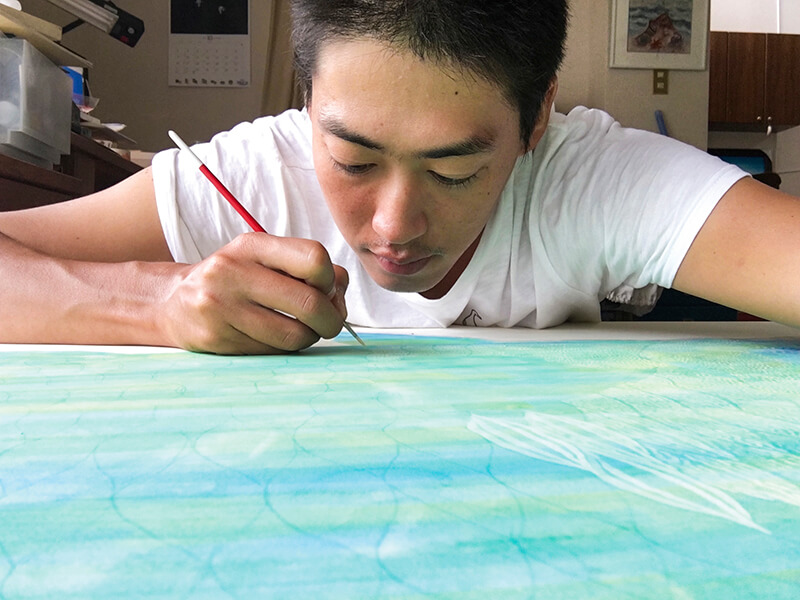

口を開いて泳ぐカタクチイワシ。櫛状の鰓耙(さいは)が見える

母は煮干しの出汁を料理によく使ったので、その下準備として頭とわたをもぎるのが子どもの頃のお手伝いの定番だった。煮干しを袋から出して新聞紙の上に盛り、一尾ずつ手にとってはもぎる前にまじまじとその姿を眺める。ぐっと口を食いしばったもの、逆にパカリと大きく開いたもの。ぐにゃりと身をよじらせたもの、真っ直ぐに背筋を伸ばしたもの。いずれも魚たちにとっては断末魔の苦しみの姿なのかもしれないけれど、カタクチイワシというこの魚の、どこかキャラクターじみた愛嬌のある姿は見ていて飽きることがなかった。

親許を離れてからは出汁に対するこだわりを持つこともなく、そのまま煮干しともすっかり縁遠くなっていたある日、友人に誘われてボート釣りに出かけた。でかいサバを釣ろう――そう意気込んでせっせと沖に漕ぎ出すと、予想に反してカタクチイワシが入れ食いになった。

竿先を震わせる可愛らしいアタリに続いて、白銀色の細い魚体が一度に五尾、六尾と鈴なりに釣れてくる。針を外れてボート中を跳ね回るイワシたちを慌ただしくかき集めながら、その繊細な感触にはどこか胸を打たれるものがあった。口まわりの構造はガラス細工のように薄くて脆いし、手の中でピタピタピタ……と暴れる身の震えは、ささやき声のようにか細い。そして、その手触りの絹織物のようにしっとりと滑らかなこと! 思わずその場で歯を立てたくなるほど無防備でおいしそうなありさまに、かれらがさらされる生存競争の過酷さをいたむ気持ちが生じたのだった。

そうしてクーラーボックスの底はたちまち見えなくなったけれど、入れ食いはおさまる気配がない。それどころか、イワシの群れは撒き餌に狂乱して、次第にボートのそばにまで近寄ってくる 。小さな手漕ぎボートだから海面は手を伸ばせばすぐ届くぐらい近く、たかだか12、3センチの小魚が駆け寄りざまに餌をさらう表情までもがはっきりと見える。あまりに口を大きく開いたせいで三角形に膨らんだ頭部、その先端にギロリと光る目。口の中には、えらの向こうの海の色を背景に、櫛状の鰓耙(さいは)が餌を濾し取ろうとめいっぱい広がっている。そんな姿を目の当たりにして、煮干しの愛嬌も、つい先ほど手の中にあったか弱さも、この魚の本質を語るには十分でないと思い知らされた。そこから匂い立っていたのは、敵だらけの海を小さな身ひとつで断固生き抜こうという、執念のような生命力だったのだ。

鮮魚店で魚を眺めるのは楽しい。またそれを調理し、味わう喜びは何ものにも代えがたい。けれども時にはこうして海に繰り出して、かれらの生の躍動に直に触れてみれば、お皿の上の姿も少し違って見えてくるかもしれない。そんなことを感じた、ある初夏の日の釣りだった。

Author Profile

長嶋 祐成

魚譜画家.1983年大阪生まれ.

学生時代は現代思想とデザインを学ぶ.アーティストブランドにて1年間の勤務の後,広告・コミュニケーションの業界へ転職.7年間ディレクターを勤める.その傍ら行なっていた画業を2016年4月からは本業とし,現在は石垣島を拠点に活動.著書に『きりみ』(河出書房新社)がある.

Webサイト:https://www.uonofu.com/

ツイッター:@kuroNYU