鳥の飛び方を知りたい!

マガモ

縦横無尽に空を舞う野鳥たちは、どのようにして空を飛んでいるのでしょうか?

『華麗なる野鳥飛翔図鑑』から、野鳥たちが空を飛ぶ原理と鳥の飛び方4つをご紹介します。

(齊藤安行 解説 / 小堀文彦 写真・イラスト / 髙野 丈 写真)

空を飛ぶ原理は飛行機と同じ

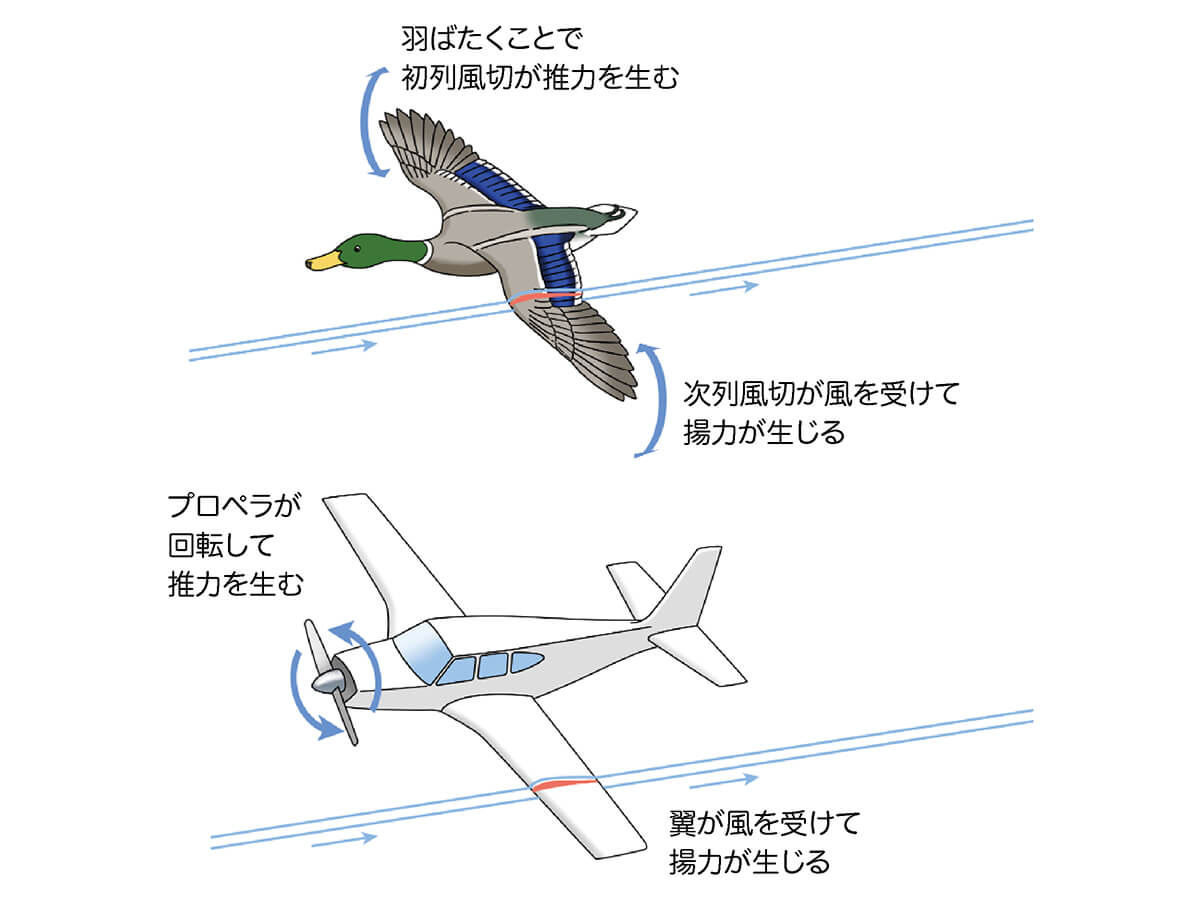

鳥も飛行機も翼に風を受けることによって揚力を得て、飛行することができます。翼に風を受け続けるためには、前進するための推力が必要です。

飛行機は、プロペラやジェットエンジンで推力を生み出します。鳥は、翼の一部が推力を生む装置を兼用しています。鳥の翼の手にあたる部分である初列風切が、羽ばたくことで推力を生み出します。

翼は、打ち下ろしのときに大きな力を出して推力を発生しますが、打ち上げでは発生しません。打ち上げでは、初列風切を後方に折りたたんで気流を受け流し、できるだけ空気抵抗を減らして素早くもち上げ、次の打ち下ろしに備えます。

翼の腕にあたる部分の次列風切は、打ち下ろしのときも打ち上げのときも、前方からの風を受けて揚力を発生します。

いろいろな飛び方

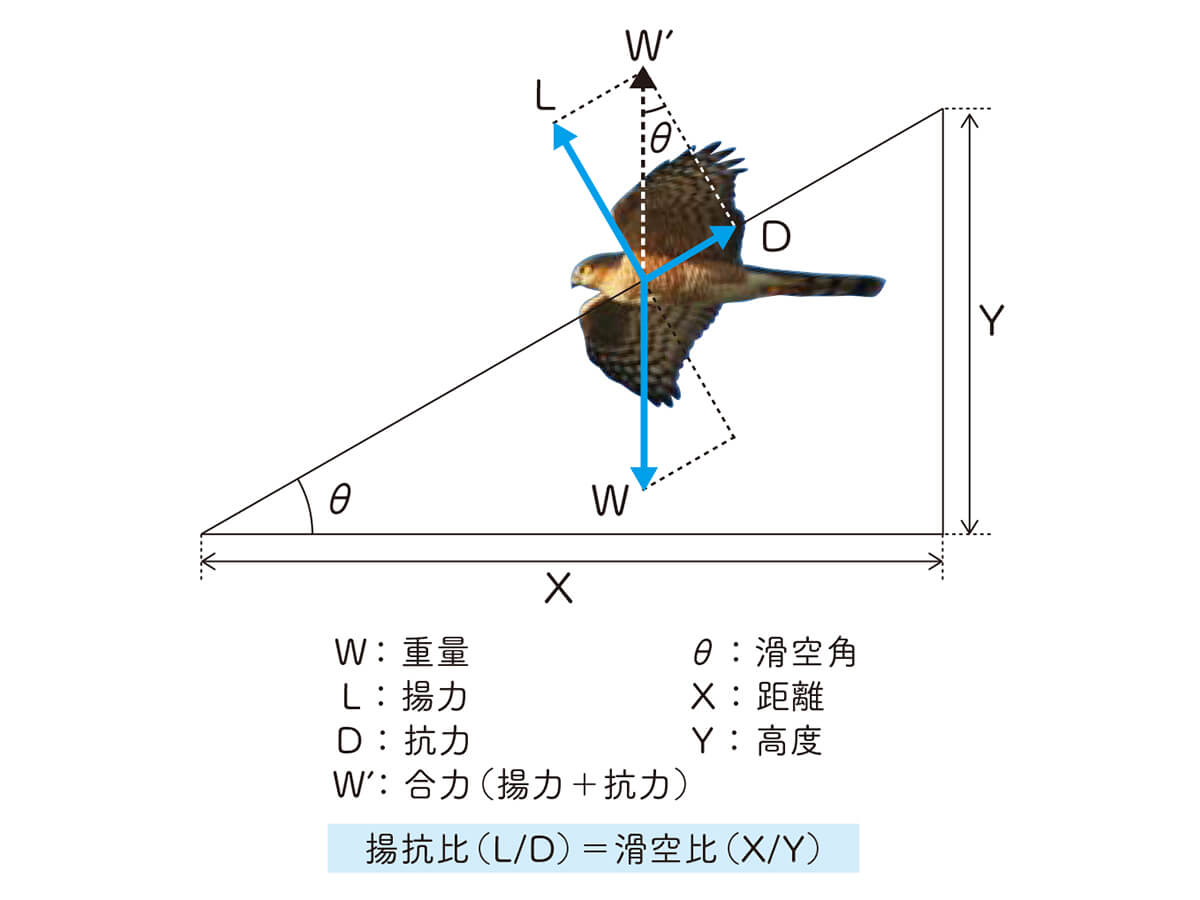

1. 滑空飛行(かっくうひこう)

翼を広げたまま羽ばたかず、高い位置から低い位置に向かって坂を下るように徐々に高度を下げる飛び方です。重力だけが推進力の原動力で、高度を下げることで位置エネルギーを消費しながら、運動エネルギーに変換し前進します。羽ばたくためのエネルギーは使いませんが、位置エネルギーを消費するので高度は下がり続け、そのままいつまでも飛ぶことはできません。

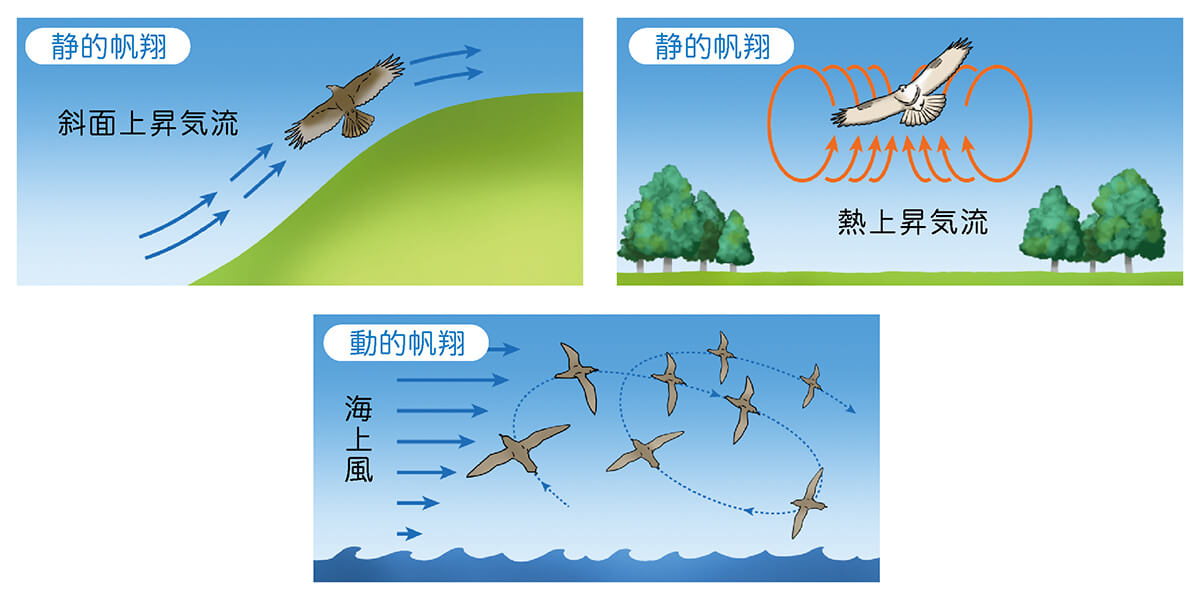

2. 帆翔飛行(はんしょうひこう)

滑空飛行と同様に、羽ばたかず翼を広げたままの飛翔ですが、上昇気流の中を滑空するため、地上からの高度は下がりません。例えると、上りのエスカレーターを逆向きに下っているような状態です。自然界の中で、上昇気流はさまざまな場面で生じます。温められた地表や海面の空気が上昇する熱上昇気流、斜面や崖に当たって吹き上げる上昇気流、崖など障害物の裏側に巻き込む風によって生じる上昇気流などさまざまです。こうした風を利用した受け身の帆翔を静的帆翔と呼びます。

アホウドリやミズナギドリのなかまのように、滑空性能のよい翼をもつ鳥たちは、広い海面を吹く横風に生じる風速の差を利用して、位置エネルギーと運動エネルギーを変換しながら滑空し続けます。上空(といってもせいぜい10mくらい)の速い風に乗って風下に滑空し、勢いをつけます。その速度を維持しつつ、海面付近で反転して翼に向かい風を受けて急上昇します。これを繰り返して飛行します。このように風速の高度差を利用した飛び方を動的帆翔(ダイナミックソアリング)と呼びます。

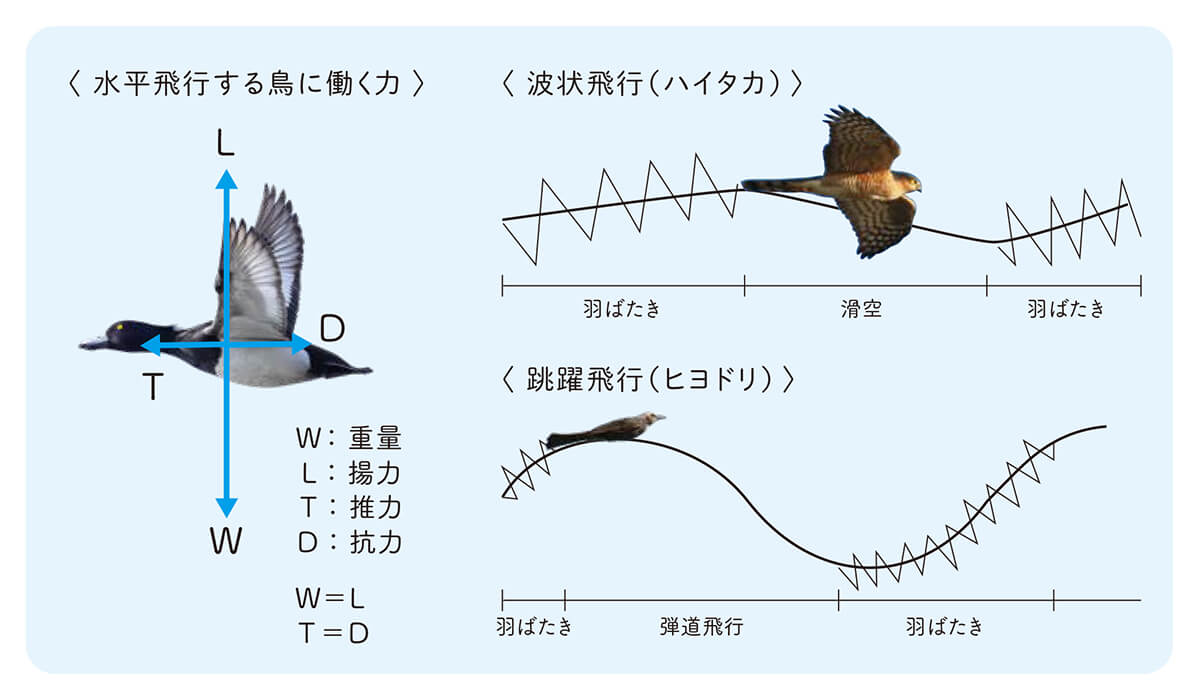

3. 羽ばたき飛行

羽ばたき飛行は、羽ばたきによって生じた推力で前進し、風を翼に受けて揚力を得る飛行方法で、すべての鳥に共通です。しかし、羽ばたきの周波数や振幅、翼のピッチ角の変化や開閉のタイミング、ストップモーションを入れるタイミングなど、翼の特性に合わせた動きは種により、また場面により多様です。

羽ばたき飛行の中で、カモのなかまのように飛行中羽ばたき続ける鳥がいる一方で、時々羽ばたきを止めて、間欠的に羽ばたく鳥がいます。こうした間欠羽ばたき飛行をする鳥の中にも、ハイタカのように何回か羽ばたいては滑空することを繰り返すパターンと、ヒヨドリのように羽ばたいて上昇したら、翼を閉じて弾道飛行(だんどうひこう)するパターンがあります。前者は、羽ばたきを休止している間は滑空して揚力を得るので、ゆるやかな波状の飛行軌跡をとることから、波状飛行(はじょうひこう)と呼ばれます。

後者は、翼を閉じている間、放物線を描いて下降し、再び急速な羽ばたきで上昇することを繰り返します。その結果、ボールが点々とはずむような飛行軌跡となることから跳躍飛行(ちょうやくひこう)と呼ばれています。いずれの飛び方も、羽ばたきを止めることで飛行エネルギーを節約できます。

波状飛行はおもに中型から大型の鳥に見られ、跳躍飛行は約300gまでの比較的小型の鳥で見られます。また、ムクドリのように、小型でも滑空性能のよい翼をもつ鳥たちは、急ぐときは跳躍飛行、省エネ重視のときは波状飛行するというように状況に合わせて使い分けています。

4. 停空飛翔 (ていくうひしょう:ホバリング)

停空飛翔はホバリングともいい、空中の一点にとどまる飛び方です。ホバリングに長けたハチドリのなかまは、翼の打ち下ろしと打ち上げで翼のピッチを逆転させ、同じように揚力を発生させることができる対称ホバリングを行います。日本の鳥ではミサゴやカワセミ、チョウゲンボウ、ノスリ、そしてほとんどのスズメ目の小鳥も停空飛翔しますが、翼の打ち下ろしのときにだけ揚力を発生させる非対称ホバリングです。また、大型のミサゴやチョウゲンボウ、ノスリなどは、向かい風を使ってホバリングし、エネルギーを節約します。

停空飛翔では、とまり木のない広い水面や草地で、上空から獲物に狙いをつけることが可能です。また足場のない細い枝先の果実を食べたり、花の蜜を吸うこともできます。

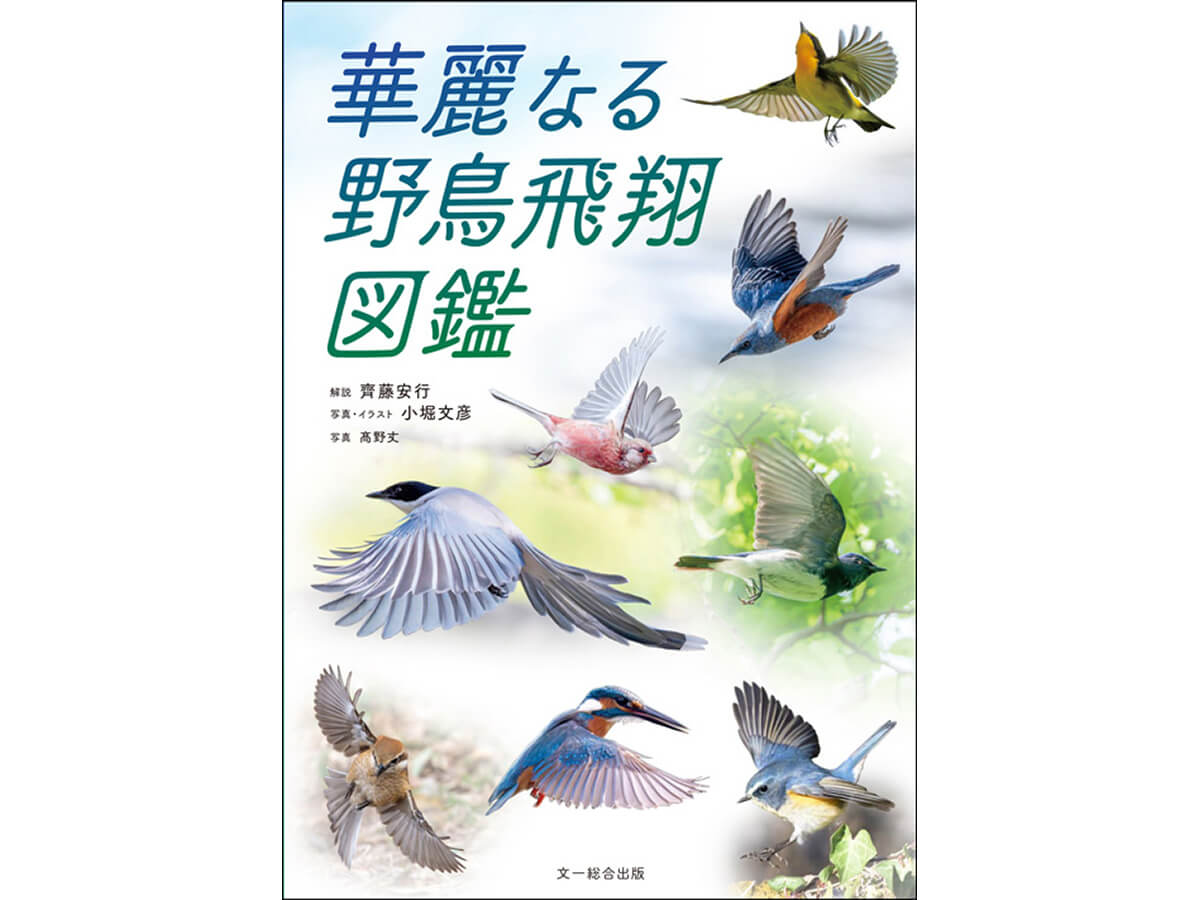

野鳥の飛翔に興味がわいたら…『華麗なる野鳥飛翔図鑑』

史上初! 掲載種すべてが飛んでいる写真の野鳥図鑑

国内最小のキクイタダキから最大のオオワシまで、日本で見られる鳥のうち161種の飛翔写真を掲載。翼を広げた華麗であざやかな姿を楽しめる野鳥図鑑です。解説文ではその鳥の特徴だけでなく、飛翔に関わる生態を紹介。翼を広げた状態と止まりのイラスト、翼開長や羽の枚数など、飛翔に関わるデータも全種収録しています。

齊藤安行 解説 / 小堀文彦 写真・イラスト / 髙野 丈 写真 / A5判 / 192ページ

ISBN 978-4-8299-7256-4

2024年11月6日発売

定価2,640円(本体2,400円+10%税)

Amazon 楽天ブックス ヨドバシ

Author Profile

齊藤 安行(さいとう やすゆき)

昭和63年4月から令和4年3月まで我孫子市鳥の博物館に学芸員として勤務。鳥の形態と機能に興味があり「鳥の形とくらし」に関連した企画展やガイドブック作成を担当。最近は、CTスキャンによる3Dデータを使った骨格の動きの解析や気流の可視化技術を使った飛行メカニズムの解明の進展を楽しみにしている。鳥の形態記録や飛行シーンの観察からこれに貢献できればと考えている。

Author Profile

小堀 文彦(こぼり ふみひこ)

1962年生まれ。自然の命の瞬間を捉えることを愛するフォトグラファー・イラストレーター。とくに、野鳥や昆虫の飛翔シーンの撮影に情熱を注ぎ、その美しい瞬間をカメラに収めることに魅了されている。写真やイラストを通じて、自然の繊細な動きと壮大な瞬間を多くの人々に伝えることを目指している。

SSP(日本自然科学写真協会)会員

埼玉昆虫談話会会員