春の花、ホトケノザとヒメオドリコソウの観察方法教えます。

「雑草という草はない」というのは植物学者、牧野富太郎の言葉です。

街中にも、よく見ると多種多様な植物が生えています。春になると、花を咲かせる草も多いです。そこで気になるのは、これらの見分け方。牧野博士の言うとおり、花はそれぞれ違っていて、それぞれ名前があるのです。

『身近な草の生き方観察12か月』から3月に咲く花、ホトケノザとヒメオドリコソウの観察を楽しむためのヒントを紹介します。

3月 植物観察はカンタン! まずは「形」に注目しよう

植物観察は、花を愛でるだけでも十分ですが、その「形」に注目すると、ぐっと楽しみが増します。ホトケノザとヒメオドリコソウを例に、春の観察をはじめてみましょう。

左がホトケノザで、右がヒメオドリコソウ(青い花はオオイヌノフグリ)

①ホトケノザの花 ②ヒメオドリコソウの花

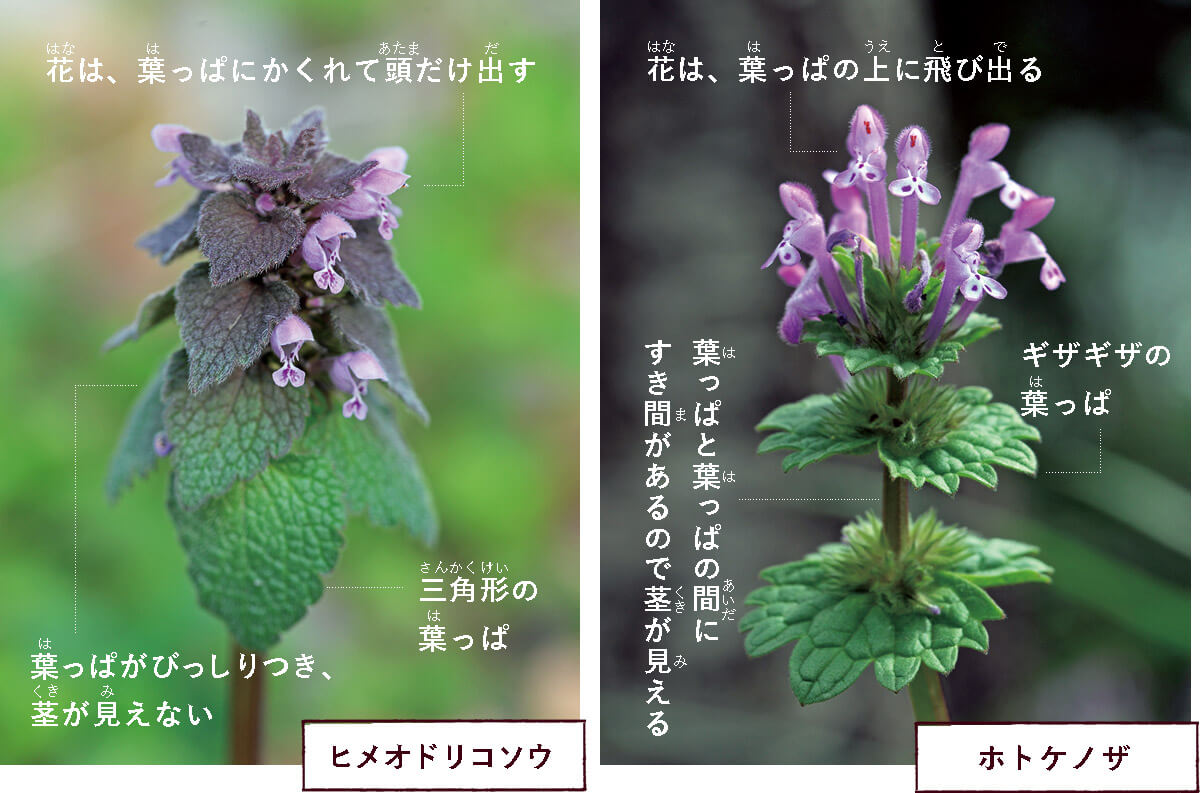

ホトケノザとヒメオドリコソウは、「どちらもよく似ていて、見分けられない」といわれることが多い草花です。おそらく、似ていると感じる理由は、その花の姿にあると思います。

まずは、写真を見てください。①がホトケノザで、②がヒメオドリコソウ。花を真正面から見ると、どちらも紫色をしていて、花の下の部分が2つに割れながら前方につき出てくる形をしています。これだけを見れば、確かにこの2種類は似ているかもしれません。

ちがうところ見つけた!

では、花だけでなく、ほかの部分を見ると、どうでしょうか。下の写真に書き込んだ通り、葉っぱの形や、そのつき方、花の出方などにちがいが見つかります。これなら、この2種類は別物なんだ、と納得できるのではないでしょうか。「形」に注目して、植物の個性を見つけていくこと。植物観察では、これがとても大切です。

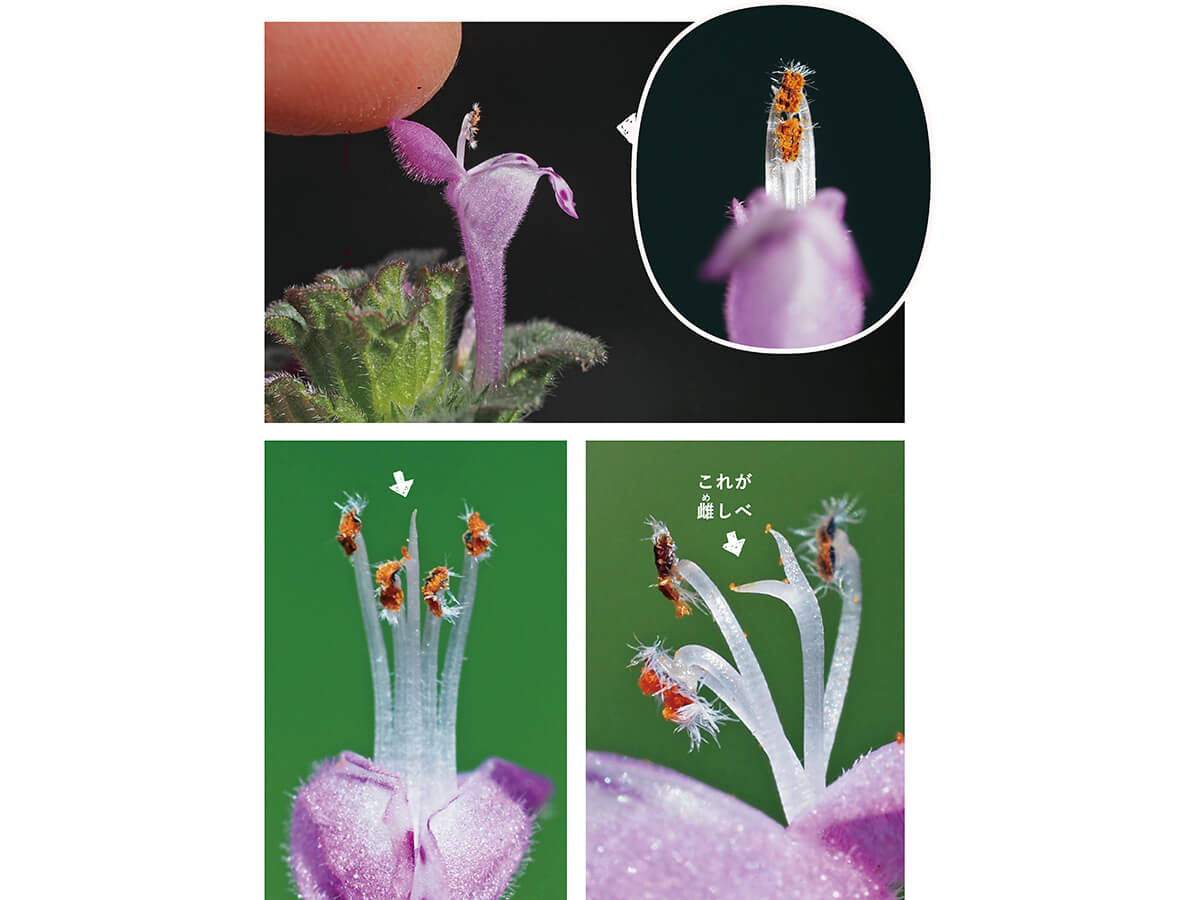

雄しべと雌しべはどんな形?

ホトケノザの花の頭を指で動かすと、中からオレンジ色の花粉がついた雄しべが出てきます。花の蜜を吸いに来た虫には、この花粉がくっつきます。

この雄しべの中には雌しべもかくされているので、花から花へと飛び移る虫は、知らずのうちに花粉を運び、ほかの花の雌しべにくっつけることになる、というわけです。雄しべと雌しべも「形」を見れば、見分けられますね。

植物に近づいて「よく見る」。どんな植物でもいいので、まずはそこからはじめてみてください。

色や模様に注目!

こうして細かいところまで観察していると、途中でいろいろなことが気になってきます。たとえば、ホトケノザの花についた、濃い紫色の斑点のこと。

なんだか困った顔をした犬のように見えますが、じつはこれは単なる模様ではなく、ある効果をもつと考えられています(写真③)。

ホトケノザを横から見ると、細長くのびた花のつけ根に、蜜が入っていることがわかります(写真④)。

じつは、この花についている犬のような模様には、「この先に蜜があるよ」と、虫に知らせるための効果があるのです(このような模様のことを、「ネクターガイド」といいます)。

植物に近づけば、「これなんだ?」が「発見」に!

身近な草花から植物の「ふしぎ」や「おもしろい!」を発見しよう。

通学路や近所の公園で見られる植物を取り上げ、ひと月ごとに「草の生きる形」「花の仕組み」「果実と種子」などの観察テーマを掘り下げて紹介。豊富な生態写真と壁新聞デザインで植物にずんずん近づき、発見と疑問を楽しむ一冊。気候変動や外来植物の話題も収録。

鈴木 純 著 / B5判 / 64ページ

ISBN 978-4-8299-9023-0 2025年2月21日発売

定価2,200円(本体2,000円+10%税)

Amazon ヨドバシカメラ 楽天ブックス

Author Profile

鈴木 純(すずき じゅん)

植物観察家。植物生態写真家。1986年、東京都生まれ。

東京農業大学で造園学を学んだのち、中国で砂漠緑化活動に従事する。帰国後、国内外の野生植物を見て回り、2018年にまち専門の植物ガイドとして独立。著書に『そんなふうに生きていたのね まちの植物のせかい』(雷鳥社)、写真絵本『シロツメクサはともだち』(ブロンズ新社)など多数。NHK『ダーウィンが来た!』をはじめ、テレビやラジオへの出演や取材協力なども行う。2021年に東京農業大学 緑のフォーラム「造園大賞」を受賞。