秋冬に繁殖するツバメ

ツバメといえば、春に渡ってきて繁殖し、夏の終わりごろに日本から旅立つ鳥————そんなイメージをもっている人も多いでしょう。

ところが、近年は寒くなっても日本に留まり、秋冬の繁殖を試みるツバメや、日本で越冬する事例がよく見つかっています。

(この記事は『とことんツバメ、アマツバメ』からの抜粋記事です。写真・監修:神山和夫 文:BIRDER編集部)

道の駅庄和で11 月に営巣したツバメ

埼玉県の道の駅で秋に繁殖したツバメ

2023 年の秋、埼玉県春日部市の道の駅庄和で 11月にツバメのつがいがひなを巣立たせたのち、12月初旬に2回目の繁殖をし、ひなが生まれました。その後、卵とひなは巣から落下して亡くなってしまい、つがいも巣に戻らなかったため、繁殖は途中で終わってしまいました。秋冬に2度の産卵があり、ひなが誕生するまで進んだ例は過去になく、貴重な記録となりました。

さらに道の駅庄和では、同時期にもう1つがいが生活していました。こちらのメスは11月初旬、2個の卵がある巣に出入りし、産座の羽毛を嘴でつまんでいたようすが観察されました。このメスには抱卵斑があったこと、卵がすべすべで新しく見えたことから、この時期に産卵した可能性が高いようでしたが、その後は追加の産卵や繁殖行動が見られず、繁殖をやめてしまいました。12月13日以降は、つがいのオスだけが巣に戻っていましたが、その個体も12月20日ごろに姿を消してしまったようです。2023年の秋は、気象庁が記録をとりはじめた 1898年以降で、最も気温が高かったそうなので、ツバメが季節を間違えてしまったのだと考えられます。

日本で越冬するツバメが増えている

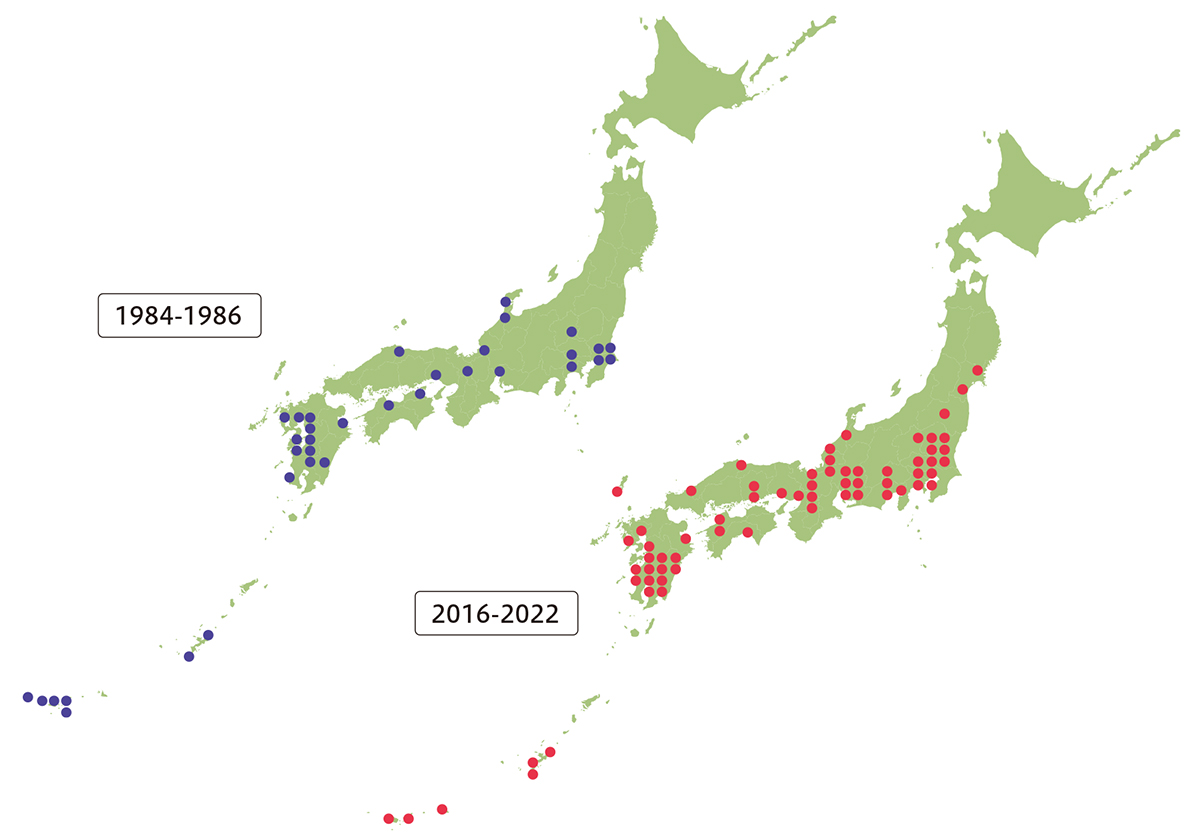

近年、11~12月に繁殖するツバメが増えてきているといいます。SNSなどの普及や、インターネットに地方紙の記事が載るなどで、観察事例が拡散されやすくなって知る機会は増えています。実際に秋冬の繁殖が増えているのか、正確なところは未だわかっていませんが、日本で越冬するツバメは40年前と比べて分布が広がっています(下図)。温暖化によって、ツバメの食べ物となる飛翔性昆虫の秋冬の発生が増えてきているのかもしれません。

越冬期のツバメの分布(鳥類越冬分布調査より) 提供:バードリサーチ

海外では繁殖時期が変化した例が……

では、世界のツバメの行動には何か変化が起きているのでしょうか。

かつてアルゼンチンは北アメリカのツバメの越冬地でしたが、1980年代にはツバメが繁殖するようになりました。さらに1990年代になると、ツバメ同様に南北アメリカを渡っているサンショクツバメの繁殖が始まりました。アルゼンチンでは、越冬ツバメと繁殖ツバメが同時期に生息していて、越冬ツバメが北帰する時期になると繁殖ツバメも北上し、南米大陸北部で越冬してからアルゼンチンに帰ってくるといいます。南半球では北半球と季節が正反対です。繁殖できる条件はそろっていますが、繁殖時期が逆転した種はツバメのなかま以外には知られていません。

ツバメはほかの種に比べて、繁殖時期を柔軟に変化させられるような生理機能があるのかもしれません。日本でも、気候が温暖化するにつれて、これから秋冬に繁殖するツバメも増えていくのでしょうか。

秋冬に繁殖するツバメを見つけたら

「ツバメ-軒下から大空へ!」ウェブサイトのフォームでお知らせください。

佐藤信敏 写真 / BIRDER編集部 編 / A5判 / 128ページ

ISBN 978-4-8299-7258-8 2025年3月1日発売

定価1,980円(本体1,800円+10%税)

ツバメもアマツバメもまとめて一冊で紹介!

身近な野鳥のことを楽しくくわしく知ることができる、とことんシリーズ第3弾は、おなじみのツバメに注目。第一線のツバメ研究者、観察者の協力を得て深掘りしました。さらに別グループのアマツバメ類も紹介。ツバメとアマツバメの作品で定評のある写真家、佐藤信敏氏に協力してもらい、全編にわたって見事な作品を掲載。

Amazon|楽天ブックス|ヨドバシ

Author Profile

BIRDER編集部

日本で唯一のバードウォッチング専門誌『BIRDER』の編集部。編集長をはじめ鳥好きな編集者が在籍する。月刊誌BIRDERはもちろん、書籍や記事、時には探鳥イベントも開催して野鳥観察の素晴らしさをお届け。