ツツジの花を解剖する

何気なく歩く街路にも注意深く観察してみると、背の低い木から高い木まで多種多様な樹木が立っています。そんな気になる木たちを解説する書籍『身近な樹木の生き方観察12ヶ月』から、5月に咲く花、街頭の植え込みでもお馴染みなあの花について解説します。

(この記事は、鈴木 純 著『身近な樹木の生き方観察12か月』からの抜粋記事です。)

5月 目立つ花がたくさん咲く季節 花の観察をじっくりしてみよう

5月になると、目立つ花をよく見るようになります。目線の高さで咲くものも多いので、花の作りをじっくりと観察するには絶好の季節です。

4~5月にかけては、ツツジの花が多く咲きます。植物になれている人は、写真①②のような花を見れば「ツツジ仲間だな」とわかるものですが、どうしたらそう認識できるようになるのでしょうか。ポイントはズバリ、「形に注目」です。花のグループは、形に共通点のあるものでまとめて整理されているので、形を観察すれば、そのグループが推定できるようになります。

ヒラドツツジ

ヤマツツジ

花の形を見て、数を数えよう

サツキで見ていきましょう。正面から見ると、花の先端は「5」つに分かれて広がっていますが、横から見ると、それらは根元でくっつき、細くなっていることがわかります(写真③④)。この、ろうとのような姿が、ツツジの花の形です。

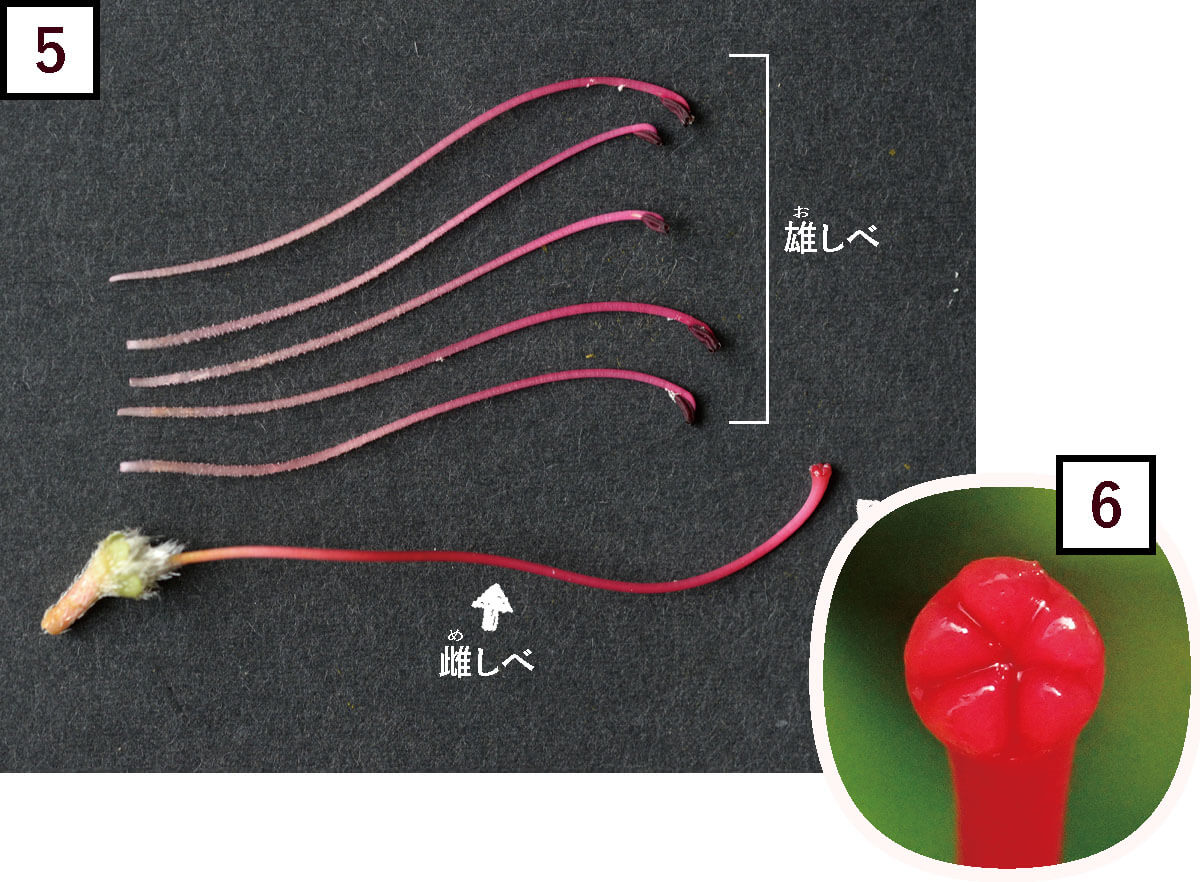

次は雄しべと雌しべの数を数えてみます。雄しべは「5」本で、雌しべは「1」本あります(写真⑤)。5と1で共通点がなさそうですが、雌しべの先端を正面から見ると、なんとそこが「5」つに分かれています(写真⑥)。サツキは5が基本の数で、これもツツジの仲間の共通点です( 雄しべが10本のツツジもありますが、それも5の倍数ですね!)。

謎の模様も発見

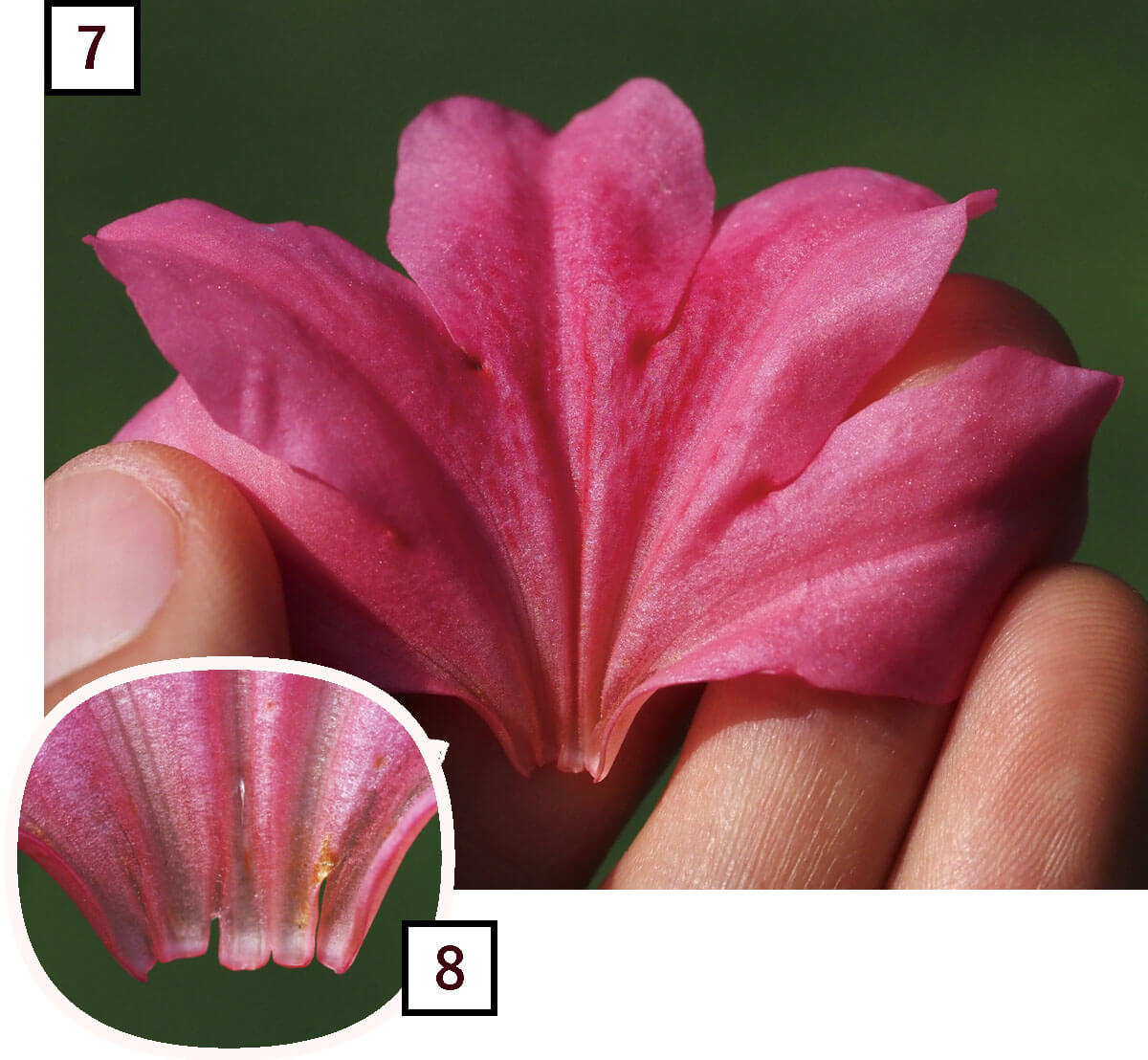

まだあります。今度は写真③を見返してください。花の一部に濃い斑点がついていることに気づくでしょうか。これも多くのツツジに共通の特徴で、虫に蜜のありかを知らせる効果かがあります。写真⑦のようにサツキの花を割り、模様の下のほうへたどっていくと……、やっぱり蜜がありました⑧!

花粉にも特徴が

さらに続いて、今度は雄しべの先端に注目です。ツツジの仲間の多くは、花粉の入った袋に穴が開いていて、白い花粉が出ています(写真⑨)。花粉はねばねばの糸でつながっているので、ちょっと触れると、ずるずるっと連なってついてきます(写真⑩)。蜜を吸いに来た虫には、こうして多くの花粉がくっつきます。よくできた作りにびっくりです。

いかがでしょうか。これくらい特徴を押さえれば、もうツツジの仲間は認識できるようになるのではないでしょうか。形に注目して観察していると、虫との関係まで見えてくるのが、観察のおもしろいところですね。

『身近な樹木の生き方観察12か月』

身近な樹木の「知りたいこと」が山積みのぼくは、

日々近所で過ごしているだけで幸せです。

街路樹や庭木、公園の植栽木を取り上げ、1か月ごとに「葉っぱと花を一気に出す樹木」「変わった形の花」「鳥に食べられる木の実」「冬の樹木は、どう過ごしてる?」などの観察テーマを掘り下げ、生態写真をたくさん使って観察の方法や発見したことを紹介。壁新聞のようなデザインで、身近な樹木を題材に発見と疑問を楽しむ一冊。

鈴木 純 著 / B5判 / 64ページ

ISBN 978-4-8299-9024-7 2025年4月30日発売

定価2,200円(本体2,000円+10%税)

Amazon|楽天ブックス|ヨドバシ

Author Profile

鈴木 純(すずき じゅん)

東京農業大学で造園学を学んだのち、中国で砂漠緑化活動に従事する。帰国後、国内外の野生植物を見て回り、2018年にまち専門の植物ガイドとして独立。著書に『そんなふうに生きていたのね まちの植物のせかい』(雷鳥社)、写真絵本『シロツメクサはともだち』(ブロンズ新社)など多数。NHK『ダーウィンが来た!』をはじめ、テレビやラジオへの出演や取材協力なども行う。2021年に東京農業大学 緑のフォーラム「造園大賞」を受賞。