ウミウシを食べてみた

第5回 ハナデンシャとの邂逅

ウミウシ沼に人生をかけてハマった中野理枝さん(公益財団法人黒潮生物研究所 客員研究員・NPO法人全日本ウミウシ連絡協議会理事長)が、ウミウシの基礎知識を紹介する連載『ウミウシを食べてみた』。

第5回は、ウミウシの中でも特に華やかな見た目で知られるハナデンシャ。

「花電車」のように目立つウミウシですが、ある日漁港の片隅で汚れたゴムボール状態の個体が発見されて…!? 衝撃の食性にも注目!

(本記事は2025年1月18日発売予定の書籍『ウミウシを食べてみた』からの抜粋記事です)

文・写真:中野理枝

汚れたゴムボール?

博士前期課程(M)の2年間は「ダイビングせんとできひん研究」に明け暮れたので、後期課程(D)では「研究室でしかできひん研究」、すなわち分類学をやりたい! と考えた私は、研究室の先輩の太田悠造くんに勧められた『種を記載する 生物学者のための実際的な分類手順』を読み始め、かつ生殖器の解剖の練習も始めました。そんなD1(博士後期課程1年目)の8月のこと。

午後、研究室で解剖の練習をしていると、研究室の後輩の吉田隆太くんから連絡が入りました。

「今、泡瀬(沖縄島中部の太平洋に面した地域)の漁港にいるんですけど、汚れたゴムボールみたいなウミウシみたいなものが港に浮かんでるのを見つけました。写真を送るので、何なのか見てもらっていいですか」

「(え~どうしようかな~今解剖レッスン中なんだけど。でも)写真を見るくらいならいいよ~ん」と軽い気持ちで答えたのですが、送られてきた写真を見て、私は我が目を疑いました。

……もしかしてこれは、ハナデンシャ?

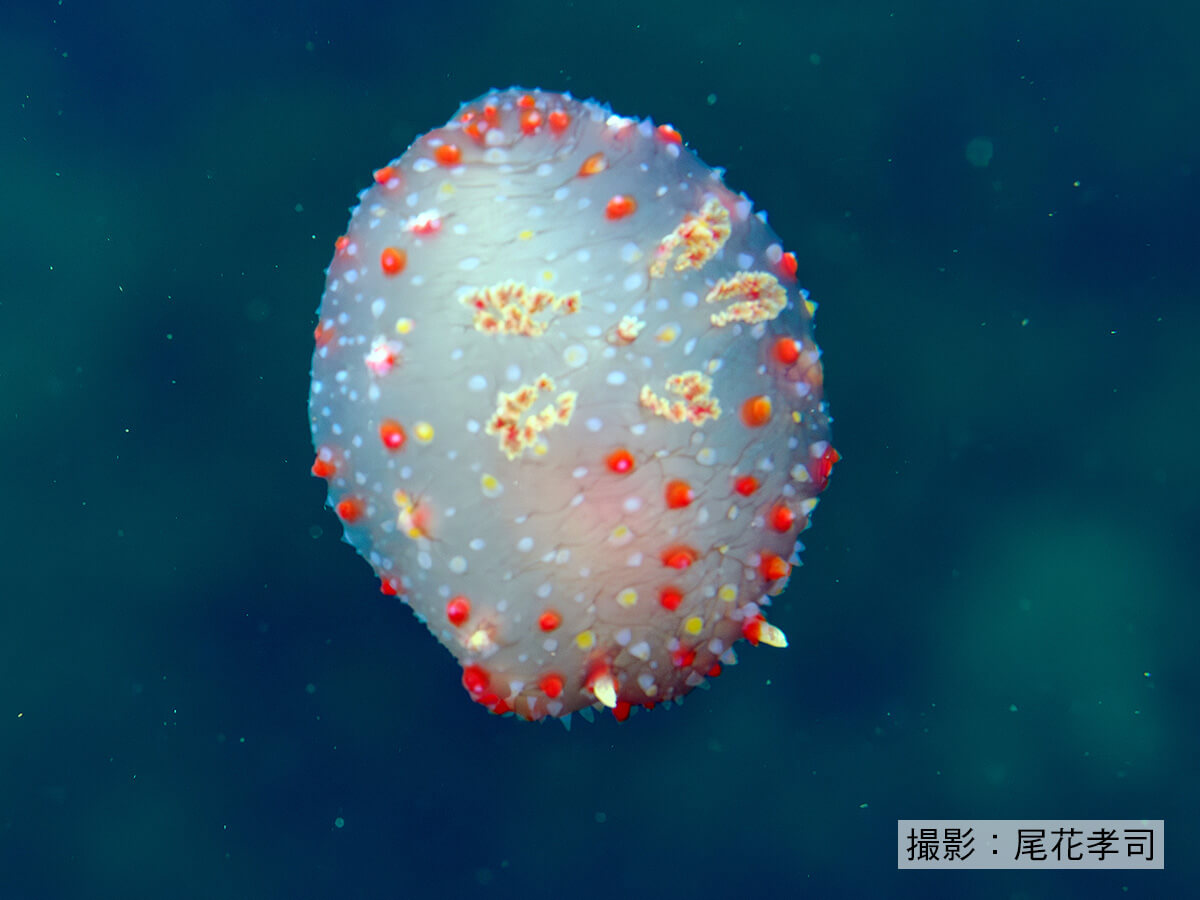

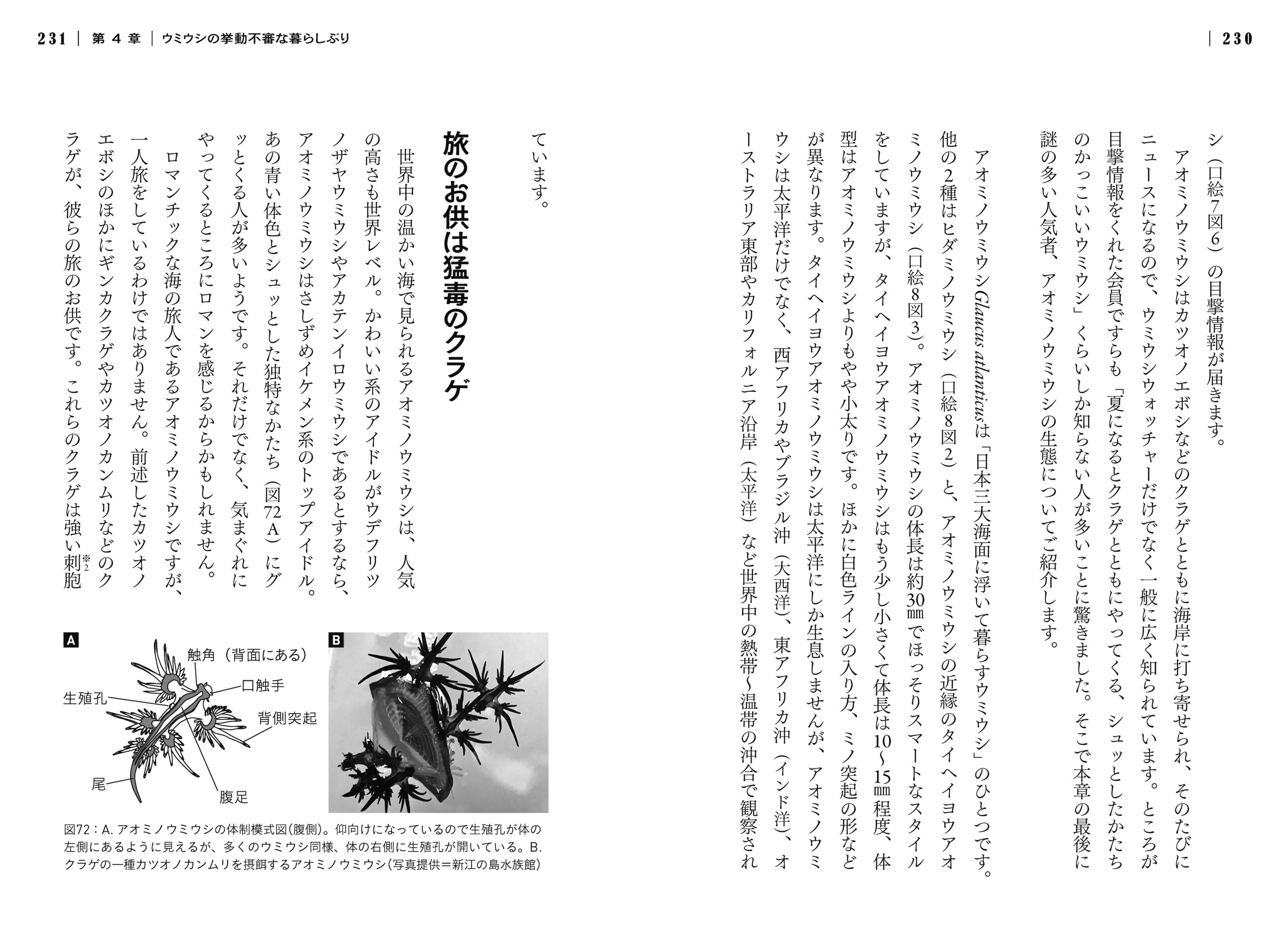

画像1 ハナデンシャ ※注:写真の個体は福井県の越前海岸で撮影されたもので、沖縄県の泡瀬漁港で発見された汚れたゴムボール状の個体ではありません。

「とにかく持って帰ってきて!」

解剖の練習は中断です。ハナデンシャを迎え入れる水槽の準備をし、急いでシースラッグフォーラムのハナデンシャのページを読み直しました。

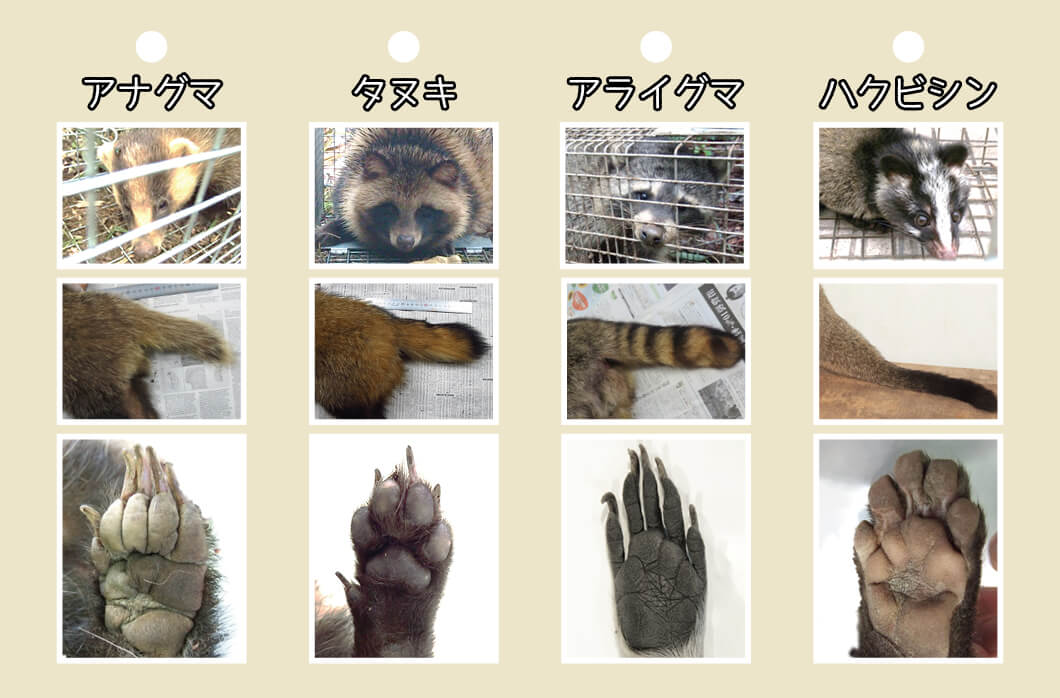

ハナデンシャは体長が20㎝を超える、大型で丸い、体高のあるウミウシです。色白の素肌もとい体表に濃いピンク色や赤色、黄色の突起が散りばめられた、個性的で華やかな外見をしています。ふだんどこにいるのかは不明で、たまに水中で浮遊している(画像2)のを見かけるだけの、ダイバーにとっては垂涎もののレアウミウシ。食性も分布域も未だよくわかっていないとのこと。ハナデンシャという和名は大正時代から昭和初期にかけて走っていた、イベント用に派手な電飾をほどこされ「花電車」と呼ばれた路面電車に因みます。そんな美麗で希少で謎多きウミウシさまが、汚れたゴムボールのように浮かんでいる?

画像2 ハナデンシャ 浮遊中(写真提供=尾花孝司)

そわそわして待つこと2時間。吉田くんが拾ってきたウミウシはバケツの中に力なく沈んでいて、色白のはずの美肌が少し黄色くくすんでいます。体表の突起も半分近くがとれていて、たしかに汚れたゴムボールに見えました。

その状態を見て、飼育すべきか固定すべきか、たっぷり5分は観察してから決断しました。この個体は弱っており行動を観察する前に死んでしまう可能性が高い。ならば死ぬ前に固定してしまおう。そして解剖してみよう!

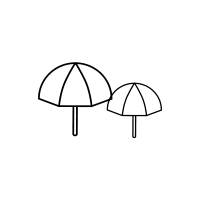

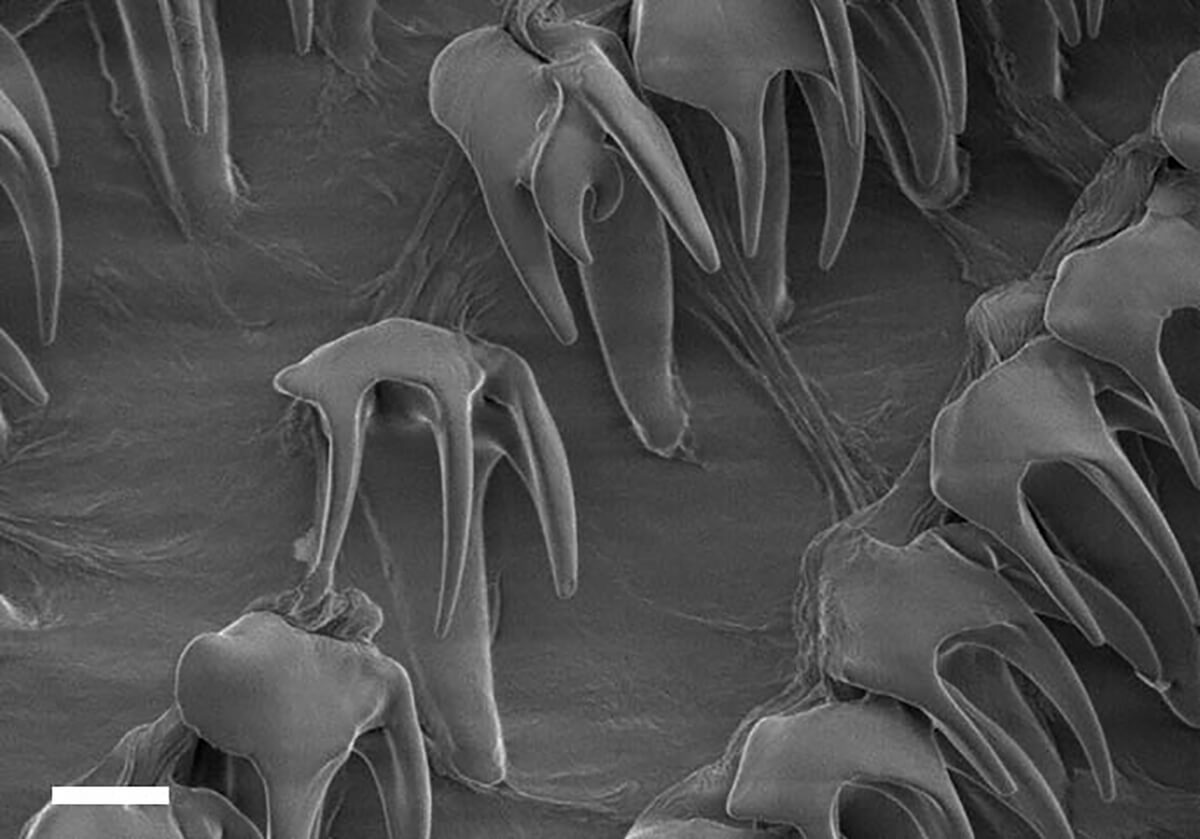

解剖したハナデンシャは、ウミウシにしては珍しい歯のかたちをしていました(画像3)。動き回るものをがっちりキャプチャするかたちだなーと思いましたが、胃の中から出てきたものは、食べたものが消化された、ペレット状のものだけでした。そのペレットからハナデンシャが何を餌にしているかを調べる方法があることを、当時の私は知る由もありませんでした。

画像3 ハナデンシャの歯舌の走査型電子顕微鏡写真。三尖頭(先がみっつに枝分かれしている)はウミウシの歯舌としては非常に珍しい。スケールバーは15㎛

日本そばのようにクモヒトデをすする

泡瀬での出会いから1ヶ月もたたない8月下旬、当時は千葉県明 鐘 岬にあったダイビングショップ〈パロパロアクアティック〉(現在は千葉県勝山に移転し、移転後の店名は〈かっちゃまダイビングサービス〉)のオーナーガイドの魚地司郎さんから連絡をいただきました。

「ハナデンシャが4個体とれました。現在水槽で飼育中ですが、必要ですか?」

今度は一瞬も迷いませんでした。

「もちろんです!」

連絡をいただいた翌々日に千葉に到着。お目にかかったハナデンシャは評判どおりの美麗さで、かつ水槽の中で浮いたり沈んだりを繰り返し、いたって元気そうに見えました。魚地さんによると、4匹のハナデンシャは海面を漂う流れ藻についていた由。水族館に寄贈するために捕獲、さまざまな餌を与えてみたところ、クモヒトデにビビッドに反応したそうです。

感心はするものの、疑問も次々にわいてきます。「ハナデンシャは浮遊するウミウシなのに、ベントスであるクモヒトデを餌にするのは論理的整合性に欠けるのでははないかしら」「ハナデンシャは摂餌の時だけ海底に降りるのかも。で、本当はウミフクロウのようになんでも食べるウミウシで、たまたまクモヒトデがいたから食べたってだけかもしれない」。

画像4 ウミフクロウ。悪食で有名なウミウシで、魚や死んだイカ、他のウミウシ、同種他個体、果ては飼育者の指をかじるなど、口幕突起に触れるものは何でも捕食する(写真提供=平野雅士)

自分の目で見ないことには納得できません。そこで餌の見つけ方と餌の捕り方を確認すべく、ダイビングして観察することになりました。

まず、かごに入れたハナデンシャを沖まで持っていきます。次にかごごと海底に沈めてハナデンシャを環境に慣れさせ、その間に採集瓶いっぱいに餌候補の生物を採集したところでハナデンシャをかごから出して実験開始。いかにも食べなさそうなものも含めて、ハナデンシャの餌候補をハナデンシャの進む先に置いて反応を観察します。しかしハナデンシャは通常のウミウシと異なり、這うのが速い! しかもどちらに進むか予想がつかない。まるでお掃除ロボットルンバです。

科学実験において重視されるべきは再現性(同じ実験を再現して同じ結果が得られること)と定量化(「ここらへん」「なんとなく」「すごい」「たくさん」などの雰囲気用語を用いずに、データをすべて数値で示すこと)です。しかしウミウシ、それもハナデンシャは実験個体数を稼げる動物ではないので、定量化は難しいかもしれない。ならば再現性だけでも確保したい。けれど、たとえ再現可能と思われる実験でも、野外実験は今日失敗したらまた明日やればいい、と暢気に構えていられません。海況やハナデンシャの体調次第では、明日はもう実験できないかもしれないのです。私は思いきり気合いを入れて、もてる限りのダイビングスキルを駆使し、海底を激走かつ迷走するハナデンシャの先回りをしてやつの鼻先というか頭部の先に餌生物候補を置き、ハナデンシャの反応を観察して撮影してメモをとりました。

ハナデンシャはコケムシを無視(そこに何もないかのように上を通り過ぎる)しました。藻類も無視。5㎝ほどあるナマコの幼体は無視せず、頭部の前縁に並んだ突起で、もぞもぞもぞもぞ、と触りました(画像5)。

画像5 ナマコの幼体を味見?するハナデンシャ

ナマコはクモヒトデと同じ棘皮動物の仲間です。共通の匂い物質をもつのかもしれません。が、しかし最終的にハナデンシャはナマコの子供を食べることはしませんでした。そしてラスボスのクモヒトデを与えてみると。

まるで日本そばをすする江戸っ子のように、ハナデンシャはクモヒトデの腕をつるっと吸い込んだのです(画像6)。

画像6 クモヒトデを捕食するハナデンシャ

実験個体を変えてみても結果は同じでした。

そこで次はクモヒトデ類の中に好き嫌いがあるかどうかを試してみました。腕が細くてちぎれやすいナガトゲクモヒトデを与えたところ、硬い盤(中央の円盤部分)まで一気食いしました。腕の硬いニホンクモヒトデはなかなか飲み込むことができません。それでも最終的には盤以外、腕を全部飲み込みました。この他に砂潜り行動や夜間の発光など、ハナデンシャを材料に思いつく限りの実験と観察を行いました。この数日の実験と観察の結果をまとめて、私は短報(短い論文)を1本書くことができました。そこで次にクモヒトデ類の中で好き嫌いがあるかどうか試してみま

(この話の続きは、2025年1月発売の『ウミウシを食べてみた』でお楽しみください!)

広告代理店に勤務する普通の会社員が、会社をやめてフリーランスライターとして独立、ついには沖縄に移住して大学院に進学した!人ひとりの人生をそこまで狂わせた、ウミウシとダイビングの面白さ・不思議さ・奥の深さに迫るウミウシ私エッセイ、ここに爆誕!

珍奇なウミウシたちのエピソードや基礎知識が満載で、ウミウシの入門書としてもおすすめです。

中野理枝 著 / 四六判 / 280ページ

ISBN 978-4-8299-7257-1

2025年1月18日発売

定価2,640円(本体2,400円+10%税)

各種書店、オンラインサイトで予約受付中!

Amazon 楽天ブックス ヨドバシ

Author Profile

中野 理枝(なかの りえ)

1983年3月早稲田大学卒。1987年10月ダイビングのCカー ドを取得。1989年8月広告代理店を退職し、フリーランス ライターに。2007年4月琉球大学大学院 理工学研究科 博士 前期課程に進学。2013年3月同大学院博士後期課程修了。 博士(理学)。2025年現在、公益財団法人黒潮生物研究所 客員研究員・NPO法人全日本ウミウシ連絡協議会理事長。

● 論文などの研究業績や上梓した書籍などについては: https://rienakano.sakura.ne.jp/

● NPO 法人の活動については: https://ajoa.sakura.ne.jp/ http://www.ajoa.jp/

Back Number ウミウシを食べてみた