にっぽん酒紀行

第6回 100年ののちに──九州のブナ林はいつまで残る?

お酒は植物の稔りと微生物の力のたまもの。

それは、各地の気候、風土に寄り添ってきた人々のなりわいを背景に、土地土地の銘酒に育ちました。きき酒師にして植物学者、『酒米ハンドブック』の著者副島顕子さんが、人と自然の申し子・銘酒のふるさとを旅します。

今回は最終回。人知れず存在する銘酒から、100年先を想います。

ブナは不思議

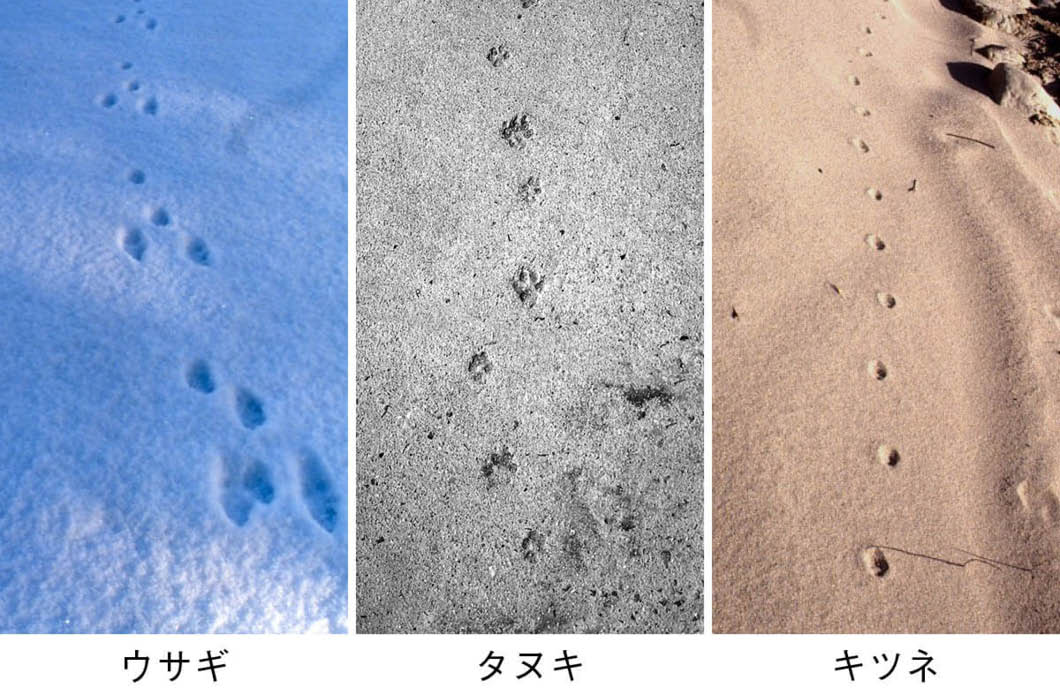

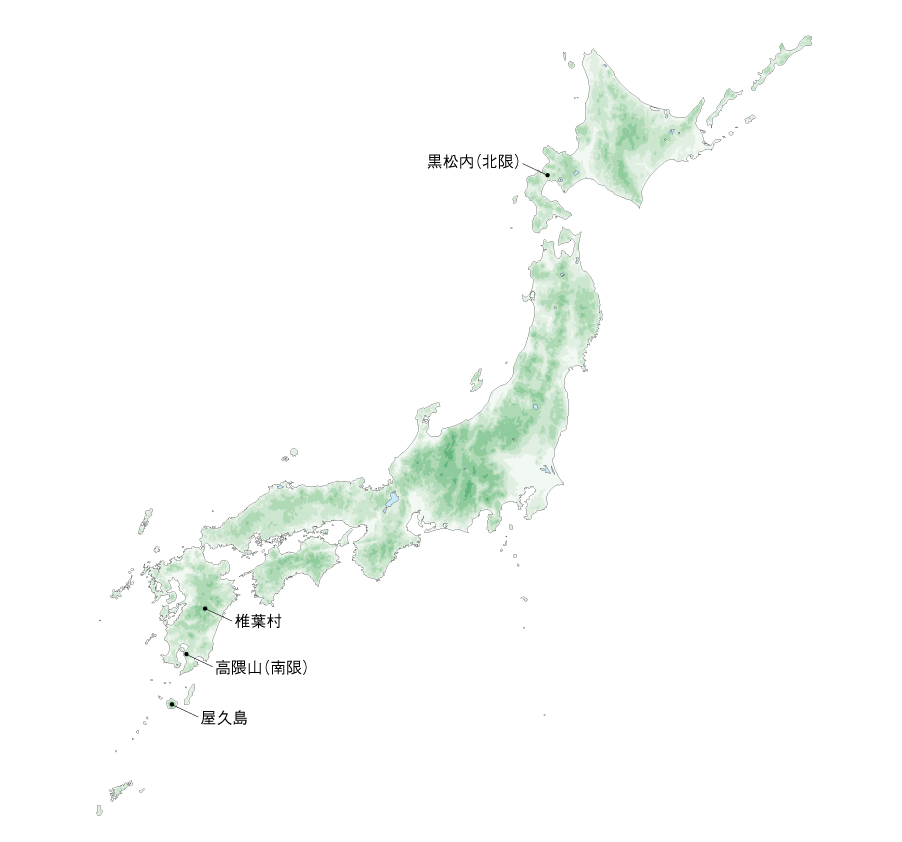

日本の植生の重要な構成要素としてのブナは、北海道から九州まで広く分布している。広分布種には地理的変異がつきもので、ブナでは太平洋側のブナの葉は小さいが、日本海側のブナは大きな葉をつけることが知られている。連続的な変異なのではっきり区別することはできないものの、前者はオモテブナ、後者はウラブナあるいはオオバブナと呼ばれ、生育環境の違いや生態的な特性の違いについて数多くの研究がなされてきた。それとは別に、ブナの南北限境界の不思議さも植物地理学において古くから議論の対象となっている。

北海道の黒松内(くろまつない)という地名を知っている人は、いったいどれくらいいるだろう。植物地理学をかじったことがある人ならこの地名を聞いた途端、「ブナ北限の黒松内低地帯」という言葉が呪文のように口をついて出てくるはずである。黒松内低地帯は北海道の渡島半島の付け根にある標高200 m程度の場所で、ここを境にブナは姿を消す。ほぼ同緯度の大平山では1,000 m近くまでブナが出現しているのだから、気候的にはもっと北に出現してもおかしくないはずだというのに。

南に目を転じると、「屋久島にはブナがない」という、もうひとつの呪文が口をつく。九州では脊梁山脈の稜線に沿ってブナ林が南下しているのだが、その線は鹿児島県大隅半島の高隈山を最後に途絶える。目と鼻の先の屋久島にはブナの生育に適した立派な冷温帯林があるにもかかわらず。

ブナの北限と南限

ブナの北限については多くの人が不思議に思いながらも、今のところこれという答えが見つかっていない。一方、南限に関しては「氷期に大隅半島まで南下してきたが、屋久島にはたどり着かなかった」という見解が一般的である。屋久島の山頂付近にある花之江河(はなのえごう)湿原堆積物の花粉分析でもブナの花粉が見つからないのが、根拠のひとつだ。

ただし、花粉分析年代は最大でも6000年前までであり、それ以前のことはわからない。果たしてブナは屋久島にたどり着けなかったのか、それとも、たどり着いたけれど6000年前までに消失したのか。いずれにしても、冷温帯を生育地とするブナにとって、現存する九州の環境も決して理想的とはいいがたく、気温が2度上昇したら高隈山のブナ林は存続が危ぶまれるそうだ。このまま温暖化が進めば、100年後には九州のブナ林は消滅すると計算する人もある。

温暖化が進んだ場合のブナ林の分布予測。地球全体の平均気温が約1℃および3.7℃上昇した場合に、ブナが生育可能な場所がどのように変化するかを予測している。ブナ林が残るのが、本州中部以北と北海道の高標高地のごく狭い範囲だけであることが示されている(松井哲哉(2017)「森林講座瓦版 温暖化でブナ林はどのように変わるのか」(季刊森林総研 No.37より許可を得て転載)

ごく最近、九州のブナ林を訪ねる機会があった。宮崎県椎葉(しいば)村に発電用の風車を建設する計画があるということで、その場所を見にいったのだ。九州のブナ林は標高の高い山地の稜線に成立している。急な登山道を登りきった峠から東西に伸びる尾根筋に沿ってブナ林があった。ブナと一緒にアカガシやミズナラが高木層をつくり、そのところどころにヒメシャラやモミ、ツガが混じる。ブナもカシもモミも、胸高直径60 cmを超える巨木ががっしりとそびえる、熟成したいい林である。巨木が多数存在するだけでなく、種多様性も高い美林であった。

峠を挟んで西尾根のブナ林床にはスズタケが生育していてブナやカシ類の若齢木も多く見られたのに、東尾根のブナ林の林床にはスズタケはなく、有毒のシキミやミヤマシキミが優占していて、若齢木もほとんど見られなかった。西尾根のブナ林の両側の斜面には、人手が入ったあとに落葉樹の二次林が成立しているのに対して、東尾根のブナ林は両側がスギやヒノキの植林となっている。おそらく東尾根では下生えがなく移動しやすい植林伝いに、シカがブナ林に侵入して食害を与えているのであろう。風車は風を受ける尾根筋に点々と立てられる。風車そのものの設置場所はうまくブナ林を避けることになっているようだが、搬入や管理道路の取り付けによってシカが侵入しやすくなれば、西尾根のブナ林も大きな影響を受けることになるだろう。道路や風車周辺が切り開かれれば、林内の乾燥化も避けられない。

椎葉村周辺のブナ林の林床。ここはシカの食害を受けているところで、森林植生はシカよけの柵に囲まれた部分にしか見られなくなっている。(撮影/西脇亜也)

椎葉村といえば、険しい地形によって他所と隔絶され、「日本のチベット」ともいわれる土地である。平地はほとんどなく、川沿いや山の中腹の比較的傾斜のゆるい斜面に、点々と小さな集落が存在する。そんな場所にも風車を造る計画が立てられたのは、送電線の普及によって山奥でもなんとかなるようになったからだと聞いた。

実は椎葉村には昔、何度か訪れたことがある。現在でも焼畑が行われている日本唯一の場所であり、その植生調査のために数年間通ったのだ。焼畑を営んでいたのは山の中腹にある民宿の主人夫妻で、我々はその民宿に宿泊させてもらっていた。昆虫や民俗学などいろいろな分野の混成調査団で、持ち込んだお酒を飲みながら夜更かしして雑魚寝したのも懐かしい思い出である。

諸塚村から椎葉村方向を眺める。見えている集落は諸塚村のもの。その右手にそびえる山の反対側が椎葉村にあたる(撮影/西脇亜也)

私がなによりも楽しみにしていたのは、その宿の主人が振舞ってくれるどぶろくであった。夏でも夜は肌寒い山中で、そのお酒はとろりと冷たく喉を滑り落ちた。ヨーグルトのような乳酸の酸味と、膨らみのある米の甘み。柔らかく溶けた米粒にはいいようのない滋味がある。これが日本酒の原点だとすれば、日本酒は本来なんと魅力的なお酒であったことだろうか。昔の人はどぶろくをあたりまえのように家庭で造り、四季折々に飲んでいたという。明治以降の酒税法が自家醸造を禁止したせいで、どぶろくは幻の酒になってしまい、挙句は大手酒造会社の粗悪な日本酒の流通によって、日本酒離れが起こったのだ……おっと、話が逸れた。

その後伝え聞いた話によると、椎葉村の風車計画は棚上げになったそうだ。やはり建設コストと利益が見合わなかったらしい。仮に温暖化によって100年後に失われるのだとしても、今現在ヒトの手によってあの美しいブナの林が失われていくのは見たくない。椎葉の焼畑民宿のご主人は数年前に亡くられたという。しかしありがたいことに夫人は健在で、帰ってきた息子さんが焼畑を継承してくれているそうだ。願わくば、あのどぶろくもともに引き継がれて、末長くあらんことを。

Author Profile

副島 顕子

熊本大学大学院先端科学研究部教授.専門は植物系統分類学.国内外で植物採集をおこない,研究室では分子生物学的な研究をしている.趣味で日本酒指導師範,唎酒師,スピリッツアドバイザー,焼酎唎酒師の資格を取得.『酒米ハンドブック』(文一総合出版)著者.

Back Number にっぽん酒紀行