あなたの知らない○○ワールド

第1回 ウニの世界 〜多種多様なウニ殻の魅力

生きものの意外な姿や、知られていない生き様についてご紹介する連載「あなたの知らない○○ワールド」がスタート。

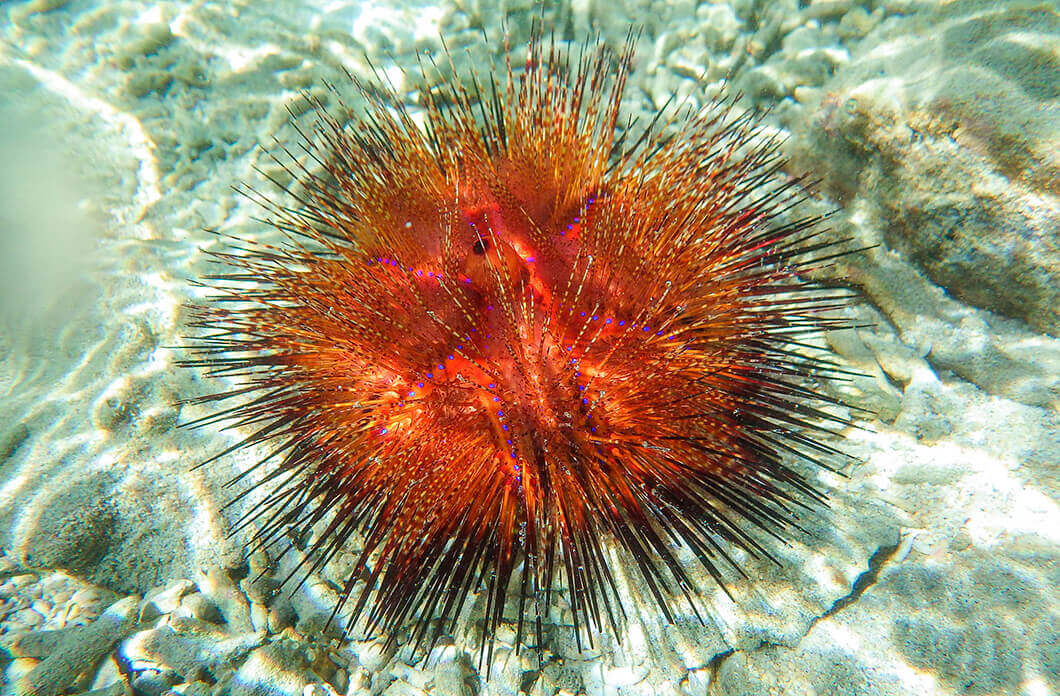

第1回は「ウニの世界」。食べるだけではなく、美しい模様の殻が隠されているウニ。

ふだん食用のウニ以外を見ることはそうそうないが、ウニ自体よりももっとレアな存在のウニ研究者、田中颯さんにウニについて紹介していただこう。

ウニ殻には様々な色や形のものがある

最近人気の「ウニ殻」とは

最近、「ウニ殻」への世間の注目の高まりを感じる。ナチュラル系ショップなどでは海外の極彩色のウニ殻が装飾品として売り出されているし、花屋ではエアプランツのかわいい活着剤としても売り出されている。100円均一ショップでも、リゾート気分に浸れるインテリアとして貝殻と同様に扱われているのを目にするようになった。さらにこの夏は、ウニ殻がモデルとなったマグネットやキーホルダーがガチャガチャで発売されるらしい。

そもそもウニ殻とは、ウニが死亡したあとに棘が抜け落ち、内臓系が腐ちた果てに残る、球形の骨格である。ウニ殻の多くは手頃なサイズで丸っこく、美麗な放射状の色彩や彫刻もあり、社会がその見た目の魅力に気付きつつあるのだろう。しかし、ウニ殻の魅力は見た目だけではない。ウニにとってウニ殻は、自己と外界の境界にあたる、最も重要な骨格の一つである。ウニ殻はその内側の内臓系を物理的に保護し、外側に突き出た移動・防御器官である棘の動きの起点となる。

ウニを研究する私のモチベーションも、ウニにとって重要でありつつ、美しく時には奇っ怪なウニ殻が、どのような理由であんな形になったのかを解明したいというものであった。ウニのことをより知ることで、見た目だけではない、ウニ殻の機能美に触れて頂くことが本記事の目的である。

そもそも、ウニとは?

みなさんは、ウニとは何なのか考えたことはあるだろうか。ウニは食事や排泄をし、更には生殖もする、私達と同じれっきとした動物である。今から約4億6500万年前の古生代オルドビス紀にその起源があり、現在は赤道直下の温暖な海から南極・北極圏の寒冷な海、潮間帯の浅い海から深海まで生息し、更には岩礁や砂底、泥底などの多様な海底環境にも適応した一大グループである。現在は世界中に約960種が存在し、日本にはそのうち約150種が生息している。

ウニはヒトデやナマコに近い生物で、これらと共に棘皮(きょくひ)動物門というグループにまとめられている。棘皮動物は五放射相称(ごほうしゃそうしょう:同じ形が中心から5つ放射状に並んだ姿のこと)が特徴的なグループである。たとえば、棘皮動物のひとつであるヒトデはご存知のとおり星型で、五放射相称であることが最もわかりやすい。一方のウニは、生きているときには五放射相称性であることがわかりにくいが、殻だけになると五放射相称性の模様がわかりやすく観察できる。

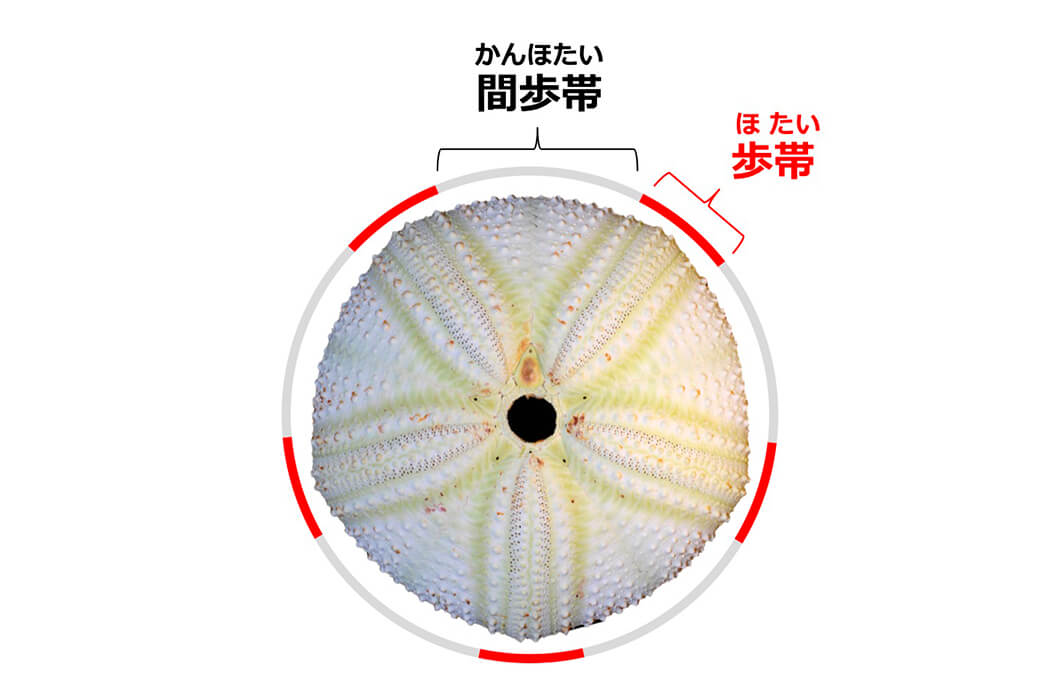

ウニ殻には、棘皮動物の特徴である五放射相称のパターンが見られる

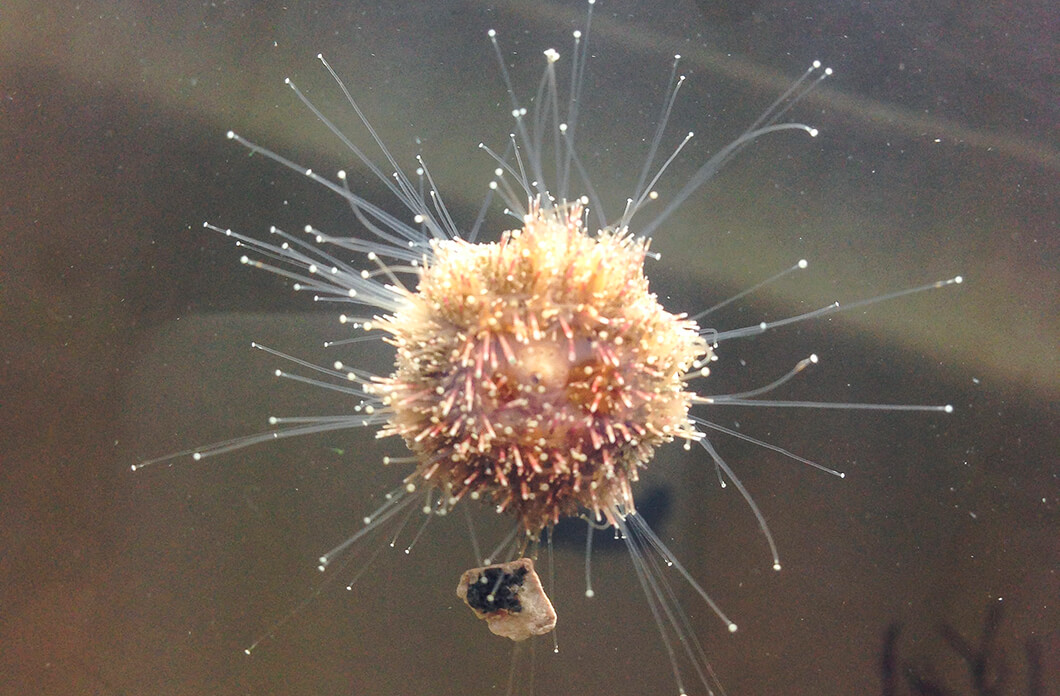

白く伸びているのが管足

ウニ殻のひみつ

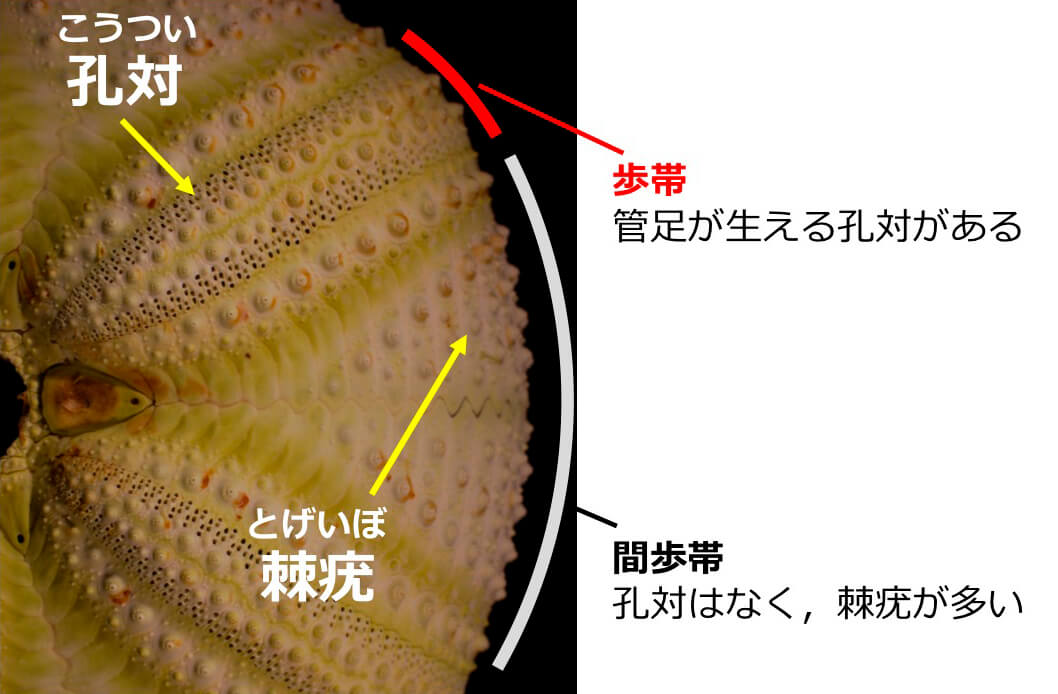

ウニの五放射相称の模様は何により形成されているのだろうか。ウニは「管足」というやわらかい触手のような器官が殻の外に伸びており、これによりガス交換(人間でいう呼吸)や、物体の把握、移動などを行う。管足が殻をつらぬく箇所には、孔対(こうつい)と呼ばれる2対の孔(あな)が開く。ウニ殻は、この孔対が存在する歩帯(ほたい)という部分と、孔対が存在しない部分である間歩帯(かんほたい)という2種類の領域がある。また、ウニ殻には多数の「棘疣(とげいぼ)」という小さな突起が生えている。

歩帯と孔対、間歩帯と棘疣の位置

ウニの棘はこの棘疣に筋肉や結合組織を介して接続している。この筋肉の収縮により、ウニは棘をあらゆる角度に傾けることで、外敵から身を守ったり、移動したりする。棘疣の大きさは棘の大きさをおおよそ反映しているため、殻に大きな棘疣が生えていれば、ウニが生きていた時には大きく頑丈な棘がその上に生えていたことを読み取ることができる。

この棘疣は、歩帯では小さく数も少ないため目立たないが、その一方で間歩帯では大きく数も多いためよく目立つ。放射状に並んだ歩帯と間歩帯のこういった形態の違いが、ウニ殻の美しい五放射相称の模様を形作っているのである。

ウニのかたち ①正形類

さらに、ウニはその姿かたちにより、「正形類(せいけいるい)」と「不正形類」の2つに便宜的に分類される。これら2つは殻の特徴もかなり異なっており、「ウニ殻はこのようになっているのだ」と一概に特徴を述べることが難しい。そこで、これ以降はそれぞれについて特徴を紹介したいと思う。

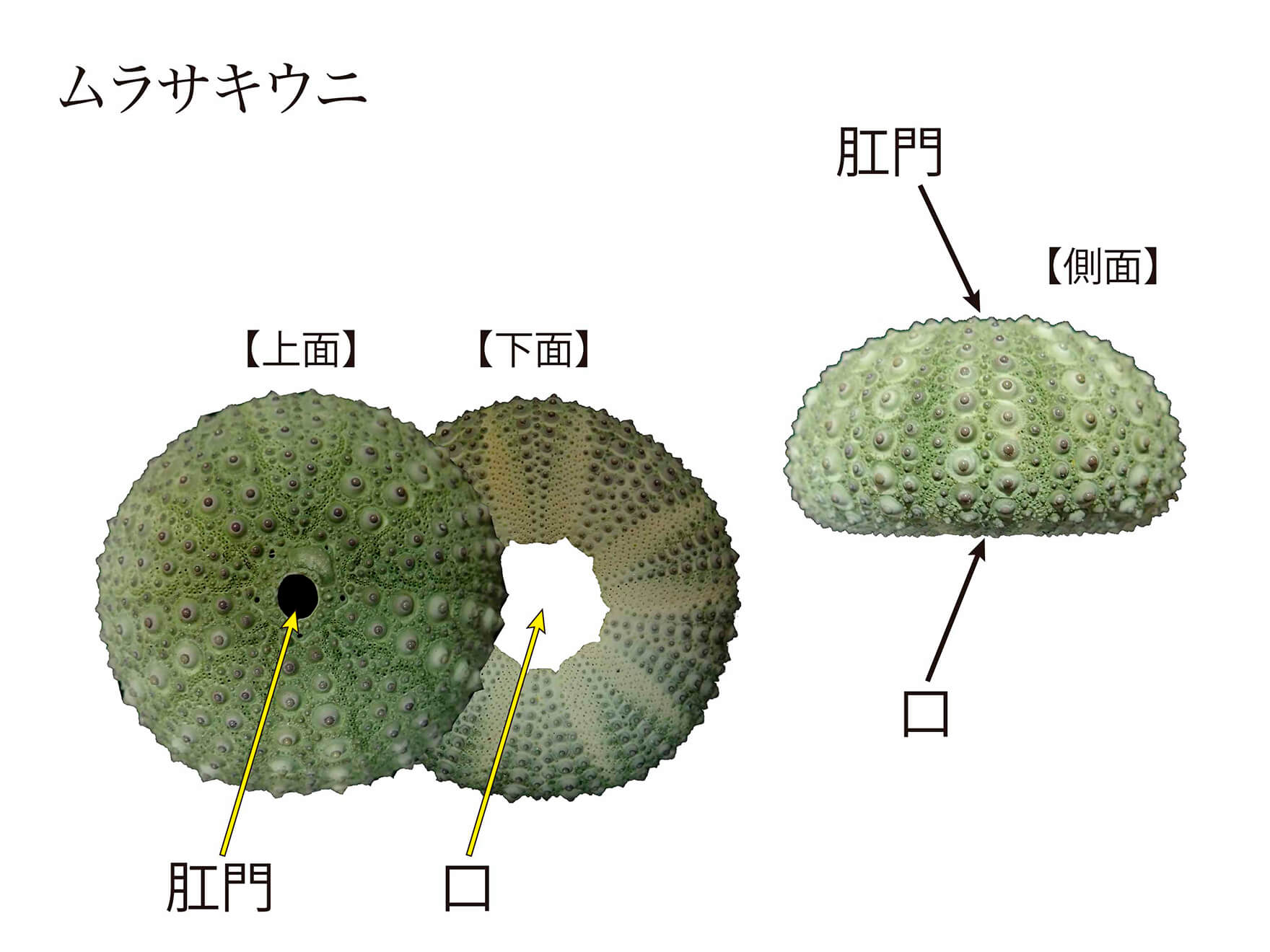

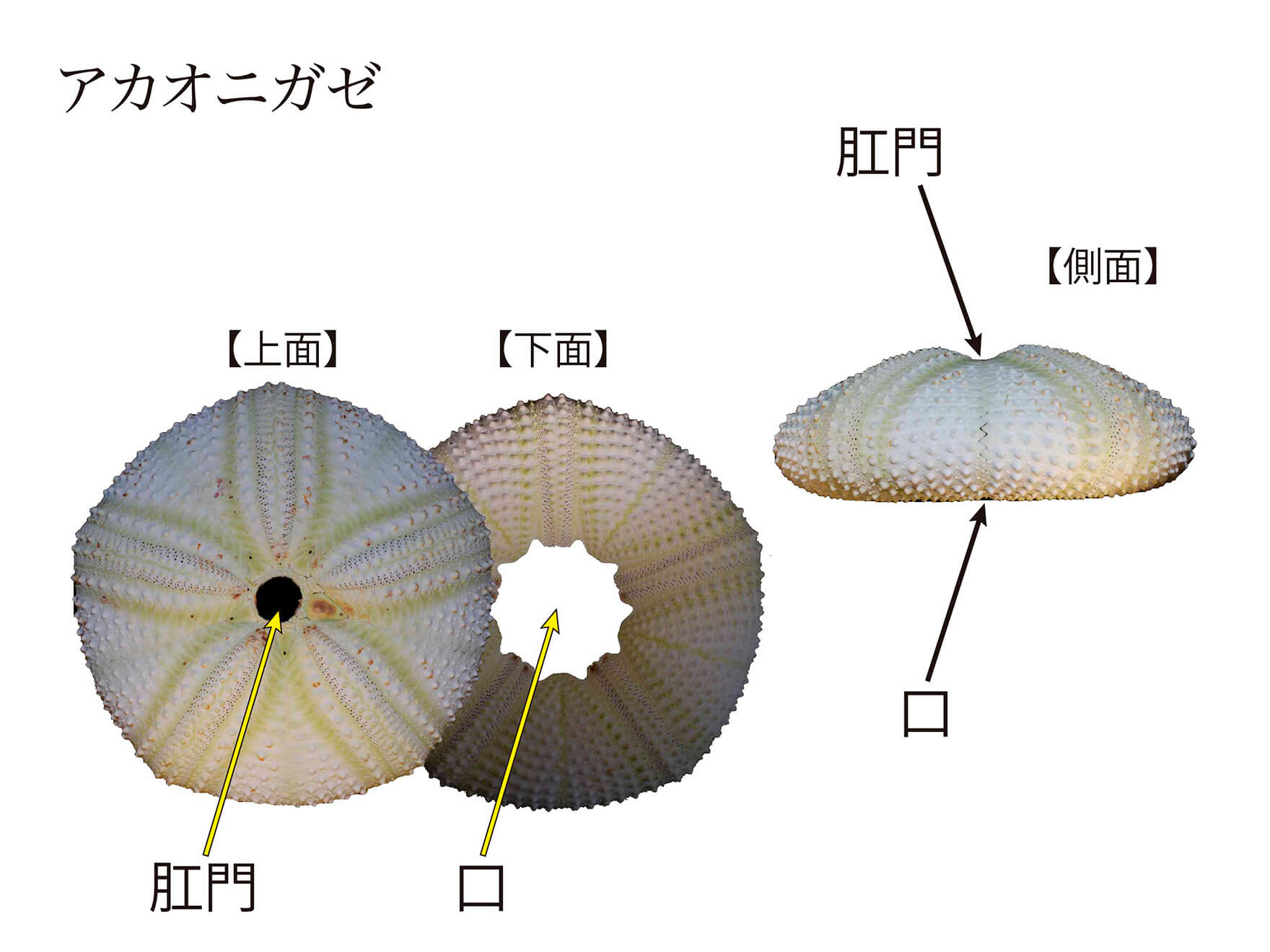

正形類は、私たちがウニと聞いて素直に想像するような、イガグリ型のウニたちである。正形類は体の下側中央に口があり、口の反対の面の中央に肛門がある。

ムラサキウニ

ムラサキウニの殻

アカオニガゼ

アカオニガゼの殻

正形類の特徴:下面に口が、上面に肛門がある。

口にはアリストテレスの提灯という噛む力の強い口器が備わっており、これにより海底に付着している海藻や他の動物を削り取って摂食する。下側の口から取り込まれた食物はウニ殻の中の消化管で消化され、上側の肛門から排泄される。

また、多くの種において、口側と口の反対側にある歩帯から、先端に吸盤のついた管足が生えているため、全身に海藻をくっつけて自身をカモフラージュしたり、岩礁に張り付くことが得意である。磯観察でよく見かけるムラサキウニやガンガゼ、また食用となるウニはすべてこの正形類である。

ウニのかたち ②不正形類

もう一方の不正形類は、今から約1億8000万年前の中生代ジュラ紀ごろに正形類から分かれ、起源が比較的新しい。にも関わらず、現在では正形類を凌ぐほどの種数が存在する、驚くべきグループである。

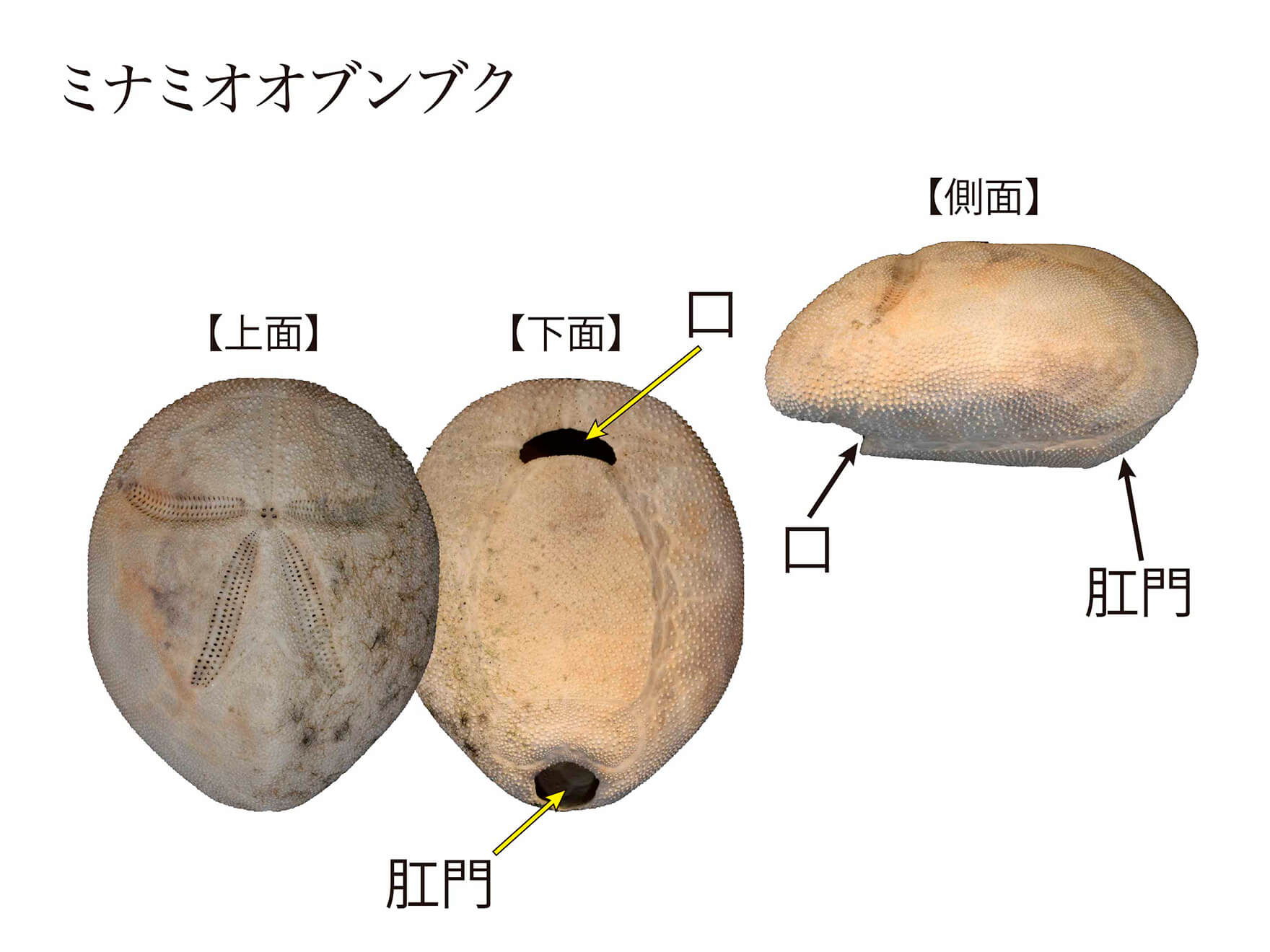

ミナミオオブンブク

ミナミオオブンブクの殻

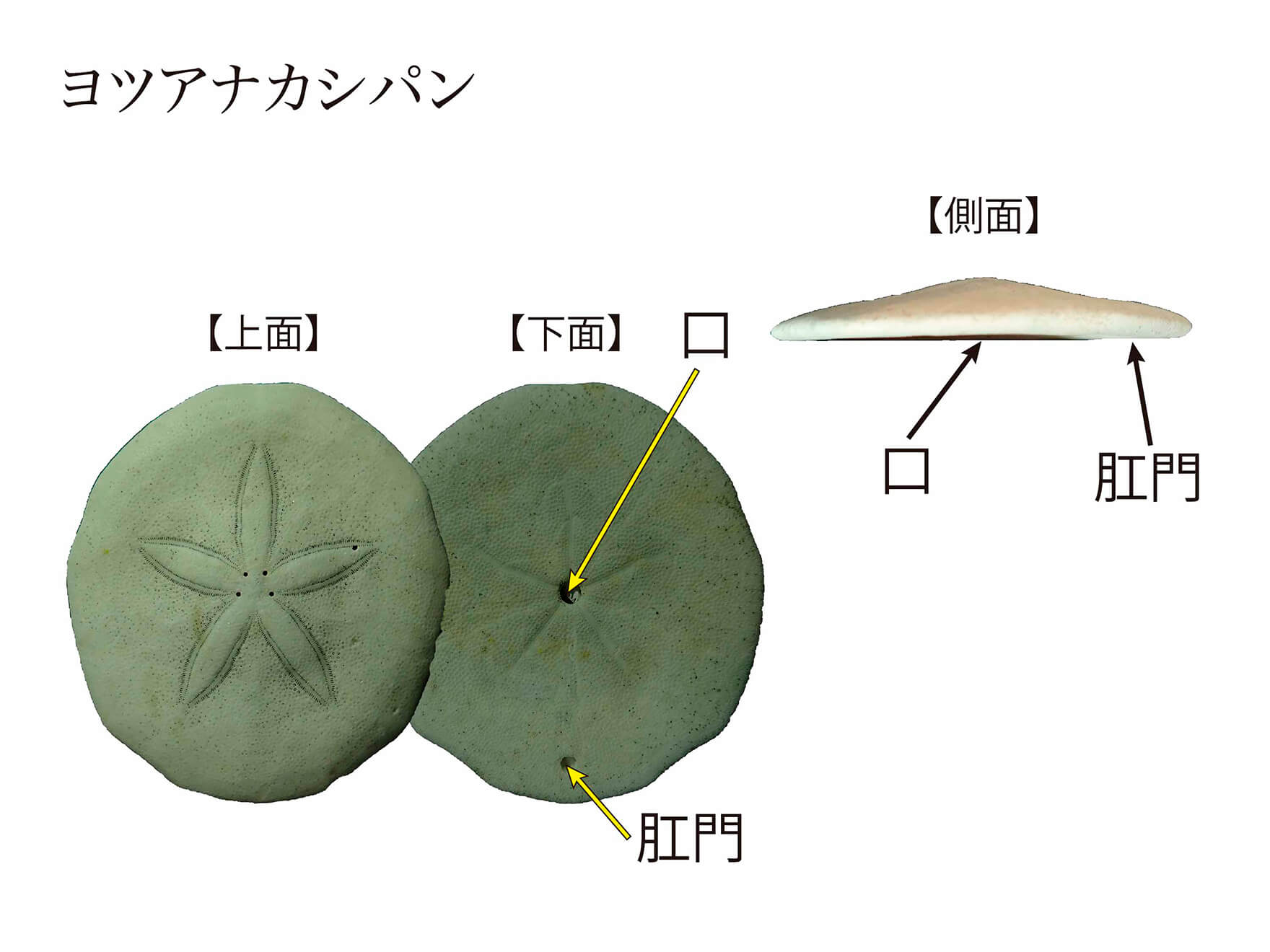

ヨツアナカシパン

ヨツアナカシパンの殻。

不正形類の特徴:下面中央に口が、後方に肛門がある

不正形類は砂や泥の中に潜ることに適応したウニであり、最大の特徴は、棘皮動物門の特徴である五放射相称が歪められ、擬似的な左右相称性を獲得している点である。

というのも、不正形類はその進化の過程において、海底に堆積した生物破片などの有機物を堆積物ごと飲み込んで採食するために、有機物以外の不要な排泄物を大量に出す必要に迫られた。ここで問題になるのが、正形類の特徴である「肛門が殻の上面にある」という構造である。ウニは海水を通して呼吸(ガス交換)をしているため、なるべく新鮮な海水が近くを循環している必要がある。しかし、砂や泥に潜っている不正形類にとって新鮮な海水が存在するのは海底表面、つまりウニの上側に多いため、上から大量の排泄物を出してしまうことは、ガス交換の能率を著しく下げてしまう。

そこで、不正形類は移動の方向を一方に定め、肛門を進行方向の反対側に開くことで、この問題を解決している。砂や泥の中は外敵から身を隠せる環境であるために、不正形類の棘は身を守る機能を失っており、長く頑丈な棘を備えなくなっている。棘は数mmと細く短い一方で高密度に生えており、砂や泥により完全に体が埋められてしまわないようになっている。棘が極めて短いため、棘疣も数mm程度に小さく、殻の表面は荒いヤスリのような手触りである。

海岸でウニを手に入れてみよう

以上、正形類と不正形類のそれぞれのウニの特徴について紹介させて頂いた。ここで述べた内容は、両グループの特徴をそれぞれ出来る限り一般化したものである。一方、今回説明した内容では説明のつかないような、驚くべき特徴をウニ殻にもつ種類は少なくない。そういったウニ殻を手に入れた際は、その種の生息環境や生態的特徴について推察してみるのも面白いだろう。

なお、ウニ殻を集めてみたいという方は、正形類であれば岩礁が近い海岸を、不正形類であれば砂浜や干潟が近い海岸を散策してみることをおすすめする。また、棘付きのウニを無事採集できた場合は、家庭用漂白剤にしばらく浸し、殻と棘を連結する軟組織を溶かして棘を外すことによってもウニ殻を手に入れることができる。

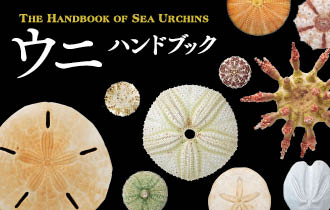

『ウニハンドブック』

日本の海岸で入手できる可能性が高いウニ103種を掲載したハンディ図鑑。識別に必要な殻の部位や見分け方、採集・標本作成方法についても詳しく解説。ビーチコーミングやシュノーケリングで発見したウニを識別できる。

2019年10月25日 書店発売/電子書籍発売中。詳しくはこちら

ウニハンドブックの裏話はこちら!

生きもの仕事図鑑 第3回:ウミシダ×臨海実験所技術職員

ウニハンドブックの著者の一人である幸塚久典さんに、生きたウニや海の生物を採集・記録・研究するお仕事について伺いました。

Author Profile

田中 颯

東京大学大学院理学系研究科生物科学専攻修士課程に所属.多種多様なウニ殻のかたちの魅力に魅せられ,ウニの分類学,分子系統学,古生物学を通してウニの進化史の解明を目指す.写真で手にしているのはパイプウニ.

Back Number あなたの知らない○○ワールド